Ein imaginärer Dialog eines Vaters mit seiner Tochter

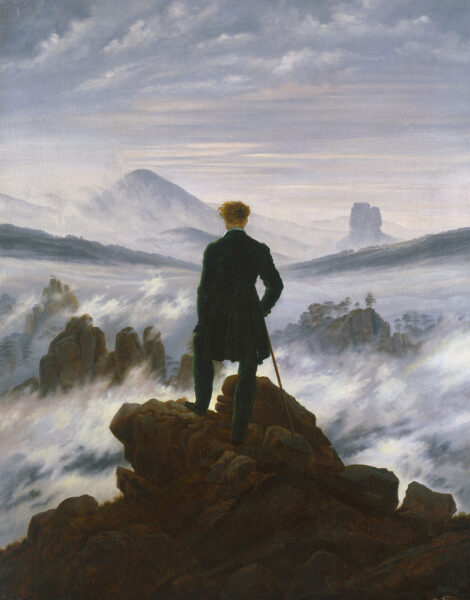

Um Gotteswillen – warum nur! Dein Bild hängt an der Wand, gleich neben meinem Schreibtisch. Dutzende Male betrachte ich es – und spreche mit dir, schaue in deine blauen Augen, mit dem nachdenklich-ernsten Blick und manchmal kommen mir die Tränen. Du warst meine einzige Tochter, mein Schatz und mein Stolz! Ich habe deinen starken Willen, deine Intelligenz, dein Engagement und deinen Mut bewundert. Habe dich bestärkt in deiner Unbeugsamkeit was dein großes Anliegen anging: Die Bewahrung und den Schutz der Umwelt. Ja, darin hast du einen Eifer gezeigt, der mir Bewunderung, aber auch Besorgnis abrang. Du warst auf den Weg Karriere für die Umwelt zu opfern. Nobel! Fridays for Future, dann Letzte Generation waren deine besonderen Engagements … bis zum Tag deiner Resignation. Wo blieb deine Resilienz, jene Stärke, die äußere Einflüsse nicht in dein Inneres ließ? Ärzte vermuten eine posttraumatische Verbitterung, die sich bei dir fundamentiert haben könnte.

Warum? Mensch, Christin, du fehlst mir so sehr! Ewig denke ich an dich, bekomme dich nicht aus meinen Gedanken. Habe ich dich auf dem Gewissen? Als du mich nach der Zukunft fragtest? Nahm ich dir den Optimismus. Hast du den Glauben an den Sinn deiner Aufgabe verloren? Hatte ich dir die Illusion vom Leben im Einklang mit Natur und Umwelt geraubt? Wie kann ich mich entschuldigen, dich um Verzeihung bitten? Ich, als dein Vater, habe viele Fragen, unbeantwortete Fragen, die Schmerzen bereiten, weil du mir nicht antworten kannst.

Nun hadere ich gar mit meinem Beruf als Wissenschaftler, weil ich an der Welt von Morgen arbeite. Mir vorstelle, wie sich diese Welt von Morgen gestaltet. Du aber erschrakst, hattest dich abgewandt, warst über meine Sichtweise und die Rasans der Forschung verzweifelt. Hattest mich verflucht. Verflucht, dass dein Vater am Frefel wider die Natur beteiligt ist!

Ich bin Physiker, Neurotechnologe, Kognitionsforscher, arbeite in einem KI-Labor an einer Entwicklung mit Ergebnissen, für den Laien unbegreifbar. Das hatte dir Angst gemacht. Bin ich deshalb ein Verbrecher, ein Mörder, einer der Monster entwickelt, die Zerstörung schaffen?

Sagt es mir, Christin, schrei es mir ins Gesicht!

Ist Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, ein ebensolcher Verbrecher? Wissenschaftler sind für Forschung und Entwicklung verantwortlich. Die Politik verantwortet die Verwendung der Resultate. Oder ist das zu einfach, verantwortungslos, oder zynisch?

Ich weiß nur, dass ich leide, unendlich traurig bin, dich, geliebte Tochter, verloren zu haben. Unsere Ziele sind unvereinbar, verlaufen diametral im Nirgendwo. Du, als die Bewahrerin und Pflegerin von Mutter Erde. Ich, der Futurologe, Mit-Gestalter einer Welt von Morgen. Das hat mir mein Teuerstes geraubt. Ich bereue es, doch ändern lässt es sich nicht!

Mein Bemühen dich angstfrei, aufgeschlossen, tolerant zu erziehen, ist misslungen. Zukunftsangst hat dich übermannt und dich von mir entfernt. Das macht mich unglücklich, weil ich versagt habe, weil ich dir meine Welt nicht richtig erklären konnte.

So oft ich dein Bild sehe, höre ich was du sagtest: „Deine Welt ist nicht die Meine!“

Damit bis du verschwunden. Für immer? Ich weiß es nicht! Und mir kommen dann stets die Tränen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir oft genug gesagt habe, dass ich dich liebe, dass du der wichtigste, wertvollste Mensch in meinem Leben warst. Und dass du das bis heute immer noch bist. Auch wenn du mir jetzt nicht mehr antworten kannst, und weit, weit weg bist.

Ich muss mir den Schmerz von der Seele schreiben, um nicht zu verzweifeln, um nicht deinen Weg gehen zu müssen. Meine Überzeugung, was unsere Zukunft angeht, ist zu fest verankert, ich darf sie um deinetwillen nicht verraten, um dir zu gefallen nicht aufgeben. Also halte ich Zwiesprache, erkläre dir was kommen wird, auch in der Gewissheit wie sehr ich dir deine Sehnsuchtsträume zerstöre. Verzeih mir!

Einst fragtes du mich: Was ist für dich, Vater, der Sinn des Lebens?

Meine Antwort lautete: Das Wissen weitergeben.

Schon die nächste, mit Sicherheit die übernächste Generation wird eine gänzlich andere sein. Und diese veränderte Zukunft bewirkt KI, die Künstliche Intelligenz durch Entwicklung und Umsetzung. Auf diesem Forschungsgebiet setzen China und die USA enorme finanzielle Mittel ein. Europa ist mit Deutschland auch dabei, wenngleich verhaltener, weil bürokratische und moralische Hürden höher stehen. Hinzu kommt ein anders geartetes Demokratie- und Humanitätsverständnis.

Wieso?, fragst du.

Nun, das zeigt sich im Umgang mit Flüchtlingen, der Freiheit des Individuums, der Verfolgung und Bestrafung von Terroristen und Verbrechern, oder der Durchsetzung von Zielen nationalen Interesses. Außerdem ist höchst ungewiss, wie sich die EU künftig gestaltet. Mit der Ukraine? Mit der Türkei? Mit dem Nahen Osten? Oder zerfällt die Staatengemeinschaft?

Das wäre eine Katastrophe!, sagst du.

Bei meiner mittel- bis langfristigen Betrachtung unerheblich!

Warum?

Ganz einfach, wegen der zu erwartenden, enormen Veränderung. Risiken, die an einer Vormachtstellung Chinas, der EU, der USA, oder Russlands zweifeln lassen: China droht politische Instabilität, könnte sich zudem wirtschaftlich übernommen haben. Die EU leidet an Uneinigkeit. Die USA spalten ethnische Auseinandersetzungen und Polarisierung. Russland, immer unter irgendeiner „Knute“ seiner Herrscher gelitten, fehlt es an Initiative und Innovationen.

Das trifft doch auch für China zu! Die Unfreiheit, meine ich.

Das ist zwar richtig, doch die Chinesen sind enorm arbeitsam, zukunftsorientiert und geschickte Kaufleute.

Aber Vater, bist du etwa ein Rassist?

Ganz und gar nicht! Doch so wie du, oder eine Familie, hat auch ein Volk gewisse charakterliche Eigenarten. Das zeigt sich doch in den unterschiedlichen Kulturen.

Und wem wäre denn noch eine Führungsrolle zuzutrauen?

Unter Umständen Indien.

Trotz der strengen Trennung durch deren Kasten?

Die werden überwunden. Liebe Christin, es wird sich schließlich der Staat durchsetzen, der als erster und am „brutalsten“ den mit Hilfe von KI kreierten „Supermenschen“ einsetzt und wirken lässt.

Das ist ja entsetzlich! Das darf niemals geschehen!

Ob Angst davor, Ablehnung, Unvorstellbarkeit … wir werden ihn bekommen, den Menschen mit dem „unendlichen“ Wissen. Elon Musk investiert seit Jahren erhebliche Summen, die die Verknüpfung von digitalem Wissen mit dem menschlichen Gehirn herstellen wird. Sein Projekt „Neuralink“ erhielt vor kurzem die FDA-Zulassung.

Was ist das für eine schreckliche Genehmigung, frage ich dich?

Eine US-Erlaubnis der „Food and Drug Administration“ sein Forschungsprojekt weiterzuführen.

Oh Vater, auch wenn ich das Ganze höchst unmoralisch, grauenhaft und Gottspielen wollen finde, wie wirkt sich das aus?

Brain-Computer-Interface musst du dir als Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer vorstellen. Dadurch können Chips dem menschlichen Gehirn implantiert werden und kommunizieren. Ob Musk, anderen Investoren, oder Wissenschaftlern das Vorhaben gelingt, ist nur eine Frage der Zeit. Und glaube mir: Die Antwort auf den Wandel ist der Wandel selbst!

Das möchte ich nie und nimmer erleben!

Mit Hochdruck arbeiten die USA, auch Deutschland mit Siemens an Quantencomputern, die mehrere Millionen Mal schneller Operationen verarbeiten als herkömmliche binäre Rechner. Mit einer solchen Technologie ließen sich komplexe Probleme in Millisekunden lösen. Bei einer neuronalen Verknüpfung mit der Leistung des Quantencomputers würden sich derartige Operationen unmittelbar im menschlichen Gehirn abspielen können. Wahrscheinlich sogar mit implantierten Chips im Nanobereich. Diese, mit dem eigenen und dem „unendlichen“ digitalen Wissen ausgestatteten Personen werden die Welt beherrschen. Vielleicht gar andere, neue Staatengebilde schaffen können.

Mein Gott – die Apokalypse des Menschseins!

Nein, nein, bedenke die enormen Chancen für Gesundheit, Medizin, Wirtschaft, Versorgung und auf vielen weiteren Gebieten. Natürlich bergen Fortschritte auch gefährliche Risiken. Klar ist jedoch, dass ich nicht von Hirngespinsten spreche, vielmehr von der Zukunft in fünfzig Jahren. Wissen war schon immer Macht. Doch das neue Wissen wird übermächtig!

Was sagst du dazu: Bosten Dynamics hat neulich einen Roboter vorgestellt, der auf menschliche Gedanken reagiert. Damit gedankliche Wünsche, auch Befehle, ausführt. Das bedeutet: Du hast gerade Lust auf ein Glas Weißwein. Der Roboter begibt sich selbständig zum Kühlschrank, holt die richtige Flasche heraus, öffnet sie und schenkt dir in ein passendes Glas ein. – Auch das Lügen wird in absehbarer Zeit keinen „Erfolg“ haben, weil Gedanken gelesen werden können.

Mit einer solchen Roboterleistung könnte ich noch leben. Aber das Gute bringt das Böse und umgekehrt. Wie muss man sich das künftige Leben der Menschen vorstellen?

Als klar getrennte Dreiklassengesellschaft. In Herrscher, Menschen mit dem direkten Zugriff auf das „unendliche“ Wissen mittels implantierten Chips, dann Roboter mit künstlicher Intelligenz und Beherrschte, denen das Wissen vorenthalten wird. Im Grunde ist das keine neue Situation, allerdings wird die Trennung zwischen Wissenden und Unwissenden ungleich folgenschwerer sein. Das hängt mit der dritten Kraft zusammen, dem autonomen Roboter mit menschlichen Eigenschaften. – Aber halt, es wird noch eine vierte „Klasse“ geben, die der genmanipulierten Menschen. Über kurz oder lang ist die Biotechnologie in der Lage, ein mittels Genschere angst- und schmerzfrei, auch skrupelloses Individuum zu schaffen, das willenlos, absolut gehorsam seinem Herrn dient.

Mein Gott, das ist ja schlimmer als finsteres Mittelalter mit Versklavung und Inquisition!

Da bin ich anderer Meinung. Ich sehe die umwälzende Entwicklung nicht als Bedrohung oder Horror, vielmehr als eine nächste, ja unausweichliche Stufe in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit.

Vater, wie kannst du so etwas gutheißen? Das ist doch das definitive Ende des natürlichen Menschen!

Ja, damit hast du recht. Doch es ist die einzige Möglichkeit weiter zu existieren, wenn auch auf eine veränderte, vielmehr auf eine angepasste Weise – und daran arbeite ich.

Und für den Packt mit dem Teufel hasse und verachte ich dich!

Es kommt – für dich vielleicht – noch unvorstellbarer: Da das Individuum lediglich aus der Summe einer Vielzahl kleinster Teilchen besteht, kann jedes Lebewesen in seine Teilchen zerlegt und individuell zusammengesetzt werden … mit unheimlichen Ergebnissen. Das Verhalten neuer Individuen wird durch die Zusammensetzung subatomaren Teilchen bestimmt.

Gottspielen ist verwerflich und führt in den Untergang!

Du irrst, das ist Physik der Zukunft und nicht aufzuhalten! Wir wissen, das menschliche Gehirn besteht im Durchschnitt aus zehn hoch achtundzwanzig Atomen. Zugegebenermaßen sind das sehr viele Kleinstteilchen. Die Kombination der Teilchen ergibt unser Bewusstsein. Also, damit ist das Gehirn nichts weiter als ein komplexes neuronales Netzwerk.

Um Himmelswillen, was willst du damit sagen?

Ich will damit sagen, dass Bewusstsein, Gefühle, Geist, Seele materiellen Ursprungs sind. Du kannst es auch Datenmasse nennen, die auf jeden Fall reproduzierbar sein wird. Mit anderen Worten: nichts anderes als Reaktionen elektrischer Impulse, oder die Wirkung elementarer Teilchen.

Nein, Vater, das ist schlimmste Gotteslästerung! Der Klerus aller Religionen beschert dir den Scheiterhaufen und ewiges Fegefeuer. Und das zu Recht!

Die Aufregung kann ich nachempfinden. Erlebnisse, Träume, Hass, Liebe … alles ist künstlich erzeugbar – wer kann und will das heute verstehen?

Kein Platz für die Seele des Menschen. Sein Unantastbares?

Seele? Was ist das? Namentlich Religionen haben dem Menschen eine Seele verschrieben. Auch so etwas wird künstlich herstellbar sein, wie das Denken im Allgemeinen. Theoretisch können wir bereits ein Gehirn simulieren. Praktisch lässt es sich mit einem ausreichend leistungsfähigen Computer herstellen. Quantencomputer sind auf dem Wege dazu. Alles, auch das Unvorstellbarste ist lediglich eine Frage der Rechenkapazität bei schneller Datenverarbeitung.

Bitte, hör auf! Ich ertrag dein Horrorszenarium nicht länger.

Einverstanden, Christin. Wenden wir uns wieder dem Weltenwandel zu: Stephan Hawkins sagte voraus, dass ein Großteil der Erdbewohner in den nächsten einhundert Jahren diesen Planeten zu verlassen hat. Mit dem Supermenschen wird es gelingen, dass der Mars oder ein anderer Planet eine zusätzliche Heimat des Menschen werden kann. Extraterrestrisches Leben wird notwendig, weil die Klimaveränderung nicht aufzuhalten ist …

… sie muss aber gestoppt werden! Das ist meine Forderung!

Da widerspreche ich dir. Trotz aller Bemühungen wird das nicht gelingen. Und die natürlichen Ressourcen der Erde sind endlich, schon bald werden sie verbraucht sein.

Warum, um alles in der Welt, ist die Erderwärmung nicht zu reduzieren?

Weil es keine Alternative zum Wachstum gibt!

Wachstum, Wachstum, immer diese verheerende Forderung das Wachstum zu steigern!

Wachsen oder weichen. Schlimm, dennoch unvermeidlich. Wachstum hält den Kreislauf in Gang und am Leben. Ohne ihn entstehen globale, blutige Auseinandersetzungen, unvorstellbare Hungersnöte, wirtschaftliche Zusammenbrüche und vieles Schreckliche mehr.

Es wird doch prognostiziert, dass die Erdbevölkerung in den nächsten fünfzig Jahren abnimmt. Damit wäre eines der drängenden Probleme gelöst, dass der Übervölkerung.

Ist mir bekannt. Die Voraussetzung der abnehmenden Erdbevölkerung ist die steigende Industrialisierung in den Entwicklungsländern. Und was bedeutet das? Wachstum! Erderwärmung! Zugriff auf die letzten Rohstoffe! Der Wachstumszwang ist nicht nur wirtschaftlich begründet, sondern körperlich, wie geistig im menschlichen Gen, oder im Großhirn verankert. Die Verortung überlasse ich dir.

Und dann? Wie wird sich das Leben gestalten nach all den düsteren Seiten – durch KI ausgelöst? In meinem Kopf kreisen Gedanken um Weltdiktatur, totale Überwachung, die selbst Orwells „1984“ als harmonisches Miteinander erscheinen lässt.

Eine gute Frage. Ich stelle mir vor: Aus dem Homo sapiens novus, wird ein Homo sapiens novus ludens. Der „neue“ Supermensch, der intelligente Maschinen, also Roboter, für sich arbeiten lässt, hier oder im Anderswo.

Glaubst du denn, dass gutes, erfülltes Leben ohne Arbeit sinnvoll und möglich ist?

Warum nicht? Wir werden wie Privatiers unseren Hobbys frönen. Spielend uns anderen Dingen widmen, wie Kinder, nur innovativer … Du siehst, die Zukunft muss nicht schrecklich sein – ganz im Gegenteil!

Ich weiß, du wirst jetzt skeptisch, vielleicht sogar verächtlich lächeln.

KI beschert uns ein Davor und ein Danach. Als Utilitarist glaube ich an ein gutes Ende im Danach und hoffe sehr, dass dich dein Lebensmut nicht verlassen hat und ich von dir ein wenig verstanden werde. Und glaube mir: Vor dem Fortschritt Angst haben, ist der Menschheit Untergang! – Ganz gleich, wo du auch sein magst. Ich wäre sehr dankbar und glücklich für deine Einsicht, liebe Christin!

————————————————–

Dieser Text erschien zuerst in kürzere Form im Mackinger Verlag, Österreich zum Thema „Der Zukunft entgegen gehen“.

Wie Brian De Palma die Hyperrealität vorwegnahm

Wie Brian De Palma die Hyperrealität vorwegnahm

Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Dazu gehört auch das Bürgerfest an der Binnenalster: Das Festival der Einheit bietet seinen Gästen aus Hamburg und aus den anderen Bundesländern spannende Inhalte und einzigartige Erlebnisse – und mit der „Nacht der Einheit“ ein ganz besonderes kulturelles Highlight.

Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Dazu gehört auch das Bürgerfest an der Binnenalster: Das Festival der Einheit bietet seinen Gästen aus Hamburg und aus den anderen Bundesländern spannende Inhalte und einzigartige Erlebnisse – und mit der „Nacht der Einheit“ ein ganz besonderes kulturelles Highlight.

Das Deutsch-Japanische Forum Elbe e. V. (DJFE e. V.) lädt herzlich zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Die japanische Mythologie, der Shintōismus und der Tennō“ mit Dr. Kenji Kamino mit anschließender Diskussion, Getränken und einem kleinen Imbiss ein.

Das Deutsch-Japanische Forum Elbe e. V. (DJFE e. V.) lädt herzlich zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Die japanische Mythologie, der Shintōismus und der Tennō“ mit Dr. Kenji Kamino mit anschließender Diskussion, Getränken und einem kleinen Imbiss ein. Dr. Kenji Kamino, geboren 1953 in Oita, lebt seit 1974 in Deutschland. Nach dem Studium der Humanmedizin in Marburg und Düsseldorf war er als Pathologe tätig, zuletzt von 1990 bis 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit vielen Jahren wirkt Dr. Kamino als ehrenamtlicher Referent zu verschiedenen Themen rund um die japanische Geschichte und Kultur. Auch für das DJFE e. V. hielt er bereits mehrere Vorträge, unter anderem zu den Themen „Esskultur“, „Samurai“ und „Japanische Keramik und Töpferkunst“.

Dr. Kenji Kamino, geboren 1953 in Oita, lebt seit 1974 in Deutschland. Nach dem Studium der Humanmedizin in Marburg und Düsseldorf war er als Pathologe tätig, zuletzt von 1990 bis 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit vielen Jahren wirkt Dr. Kamino als ehrenamtlicher Referent zu verschiedenen Themen rund um die japanische Geschichte und Kultur. Auch für das DJFE e. V. hielt er bereits mehrere Vorträge, unter anderem zu den Themen „Esskultur“, „Samurai“ und „Japanische Keramik und Töpferkunst“.