Auch in diesem Jahr setzte die Auswärtige Presse ihre seit nunmehr fast zwanzig Jahren gepflegte Tradition fort und lud Mitglieder und Gäste am 1. Dezember zur Weihnachtsfeier ein. Sie fand wie üblich im Marriott Hotel statt. Diesmal jedoch im kleineren Kreis. Während manche der Abwesenden sich bereits in wärmere Gefilde geflüchtet hatten, mussten andere wegen eines Infektes das Bett hüten. Wir wünschen baldige Gesundung.

Auch in diesem Jahr setzte die Auswärtige Presse ihre seit nunmehr fast zwanzig Jahren gepflegte Tradition fort und lud Mitglieder und Gäste am 1. Dezember zur Weihnachtsfeier ein. Sie fand wie üblich im Marriott Hotel statt. Diesmal jedoch im kleineren Kreis. Während manche der Abwesenden sich bereits in wärmere Gefilde geflüchtet hatten, mussten andere wegen eines Infektes das Bett hüten. Wir wünschen baldige Gesundung.

Statt im großen Bankettsaal tagten wir diesmal im festlich geschmückten Restaurant. Eine lange weiß eingedeckte Tafel war für uns vorbereitet worden. Für viele eher ein Vor- als Nachteil. Denn, so meinten sie, konnte man sich viel entspannter unterhalten als an den drei oder vier runden Tischen im Saal.

Nach der Begrüßung durch Präsidentin Maren Schönfeld folgte literarisch Erbauliches. Ein Gedicht aus der Feder vom Rainer Maria Rilke, in dem er die Schönheit der Winterlandschaft besingt, machte den Anfang. Es folgte eine weihnachtliche Glosse und ein Stück über den Nikolaus, das eine humorvolle Kontroverse zwischen zwei unserer Mitglieder, dem Autor László Kova und Heinrich Hannover, nach sich zog.

Zur Klärung des Sachverhaltes und zum Mitschreiben folgendes: Der Überlieferung nach war Nikolaus von Myra (früher Lykien, heute Türkei) ein besonders beliebter und barmherziger Bischoff, der großzügig Geschenke an die Armen verteilte. Ein guter Christ, der zwischen 270 und 286 geboren wurde. Noch heute zählt er zu den angesehensten Heiligen der Ostkirche. Nikolaus starb am 6. Dezember im Jahre des Heils 343 in Myra. Bis auf den heutigen Tag erinnert dieses Datum an den Wohltäter.

Zur Klärung des Sachverhaltes und zum Mitschreiben folgendes: Der Überlieferung nach war Nikolaus von Myra (früher Lykien, heute Türkei) ein besonders beliebter und barmherziger Bischoff, der großzügig Geschenke an die Armen verteilte. Ein guter Christ, der zwischen 270 und 286 geboren wurde. Noch heute zählt er zu den angesehensten Heiligen der Ostkirche. Nikolaus starb am 6. Dezember im Jahre des Heils 343 in Myra. Bis auf den heutigen Tag erinnert dieses Datum an den Wohltäter.

Doch fehlte da nicht etwas an diesem schönen Abend? In der Tat. Der von unserem Mitglied Wolf Bremke stets so souverän vorgetragene „Kuddel Daddeldu“ stand diesmal nicht auf dem Programm. Hoffentlich wird unser geschätzter Conférencier uns im nächsten Jahr wieder mit seiner Anwesenheit beehren und dem ollen Kuddel neues Leben einhauchen.

Mit gesundem Appetit machten wir uns über das – wie immer – köstliche Büffet her, das die Küche des Hotels vorbereitetet hatte. Es gab unter anderem krosse Gänsekeule mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Mit diesem traditionellen Weihnachtsgericht kann kein Koch der Welt etwas verkehrt machen. Oder?

Nach dem ebenfalls leckeren Dessert wechselten wir zu unserem unverzichtbaren Würfelspiel über. Unter uns: Diesmal standen wieder Knobelbecher und Würfel zur Verfügung, die ein etwas schusseliges Mitglied – Asche auf mein Haupt – im letzten Jahr zu Hause vergessen hatte. Leider fehlte in diesem Jahr der Maître de Plaisir, Ehrenpräsident Günther Falbe, der über viele Jahre stets dieses Spiel mit nie versiegender Engelsgeduld erklärte. Da der allseits beliebte Mann Anfang 2023 starb, waren wir diesmal auf uns selbst gestellt. Gottlob stand der Abend unter einem offenbar von Günther gelenkten guten Stern. Es klappte alles wie am Schnürchen, und am Ende ging jeder mit einem Geschenk nach Hause.

Nach dem ebenfalls leckeren Dessert wechselten wir zu unserem unverzichtbaren Würfelspiel über. Unter uns: Diesmal standen wieder Knobelbecher und Würfel zur Verfügung, die ein etwas schusseliges Mitglied – Asche auf mein Haupt – im letzten Jahr zu Hause vergessen hatte. Leider fehlte in diesem Jahr der Maître de Plaisir, Ehrenpräsident Günther Falbe, der über viele Jahre stets dieses Spiel mit nie versiegender Engelsgeduld erklärte. Da der allseits beliebte Mann Anfang 2023 starb, waren wir diesmal auf uns selbst gestellt. Gottlob stand der Abend unter einem offenbar von Günther gelenkten guten Stern. Es klappte alles wie am Schnürchen, und am Ende ging jeder mit einem Geschenk nach Hause.

Foto: Privat

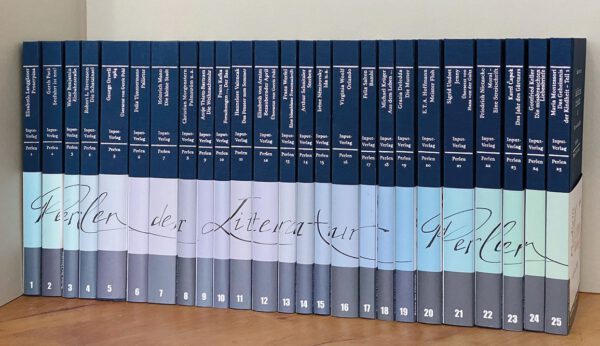

Der Abend sorgte noch für eine Überraschung. Unsere Präsidentin stellte ein neues Mitglied vor. Herr Ralf Plenz, seines Zeichens Hamburger Verleger der Reihe „Perlen der Literatur“, die im Input-Verlag erscheint, ist eine veritable Bereicherung für unsere literaturaffine Pressevereinigung. Nachstehend ein paar Kostproben aus seinem anspruchsvollen Programm: „Die missbrauchten Liebesbriefe“ von Gottfried Keller, „Das Jahr des Gärtners“ von Karel Čapek, „Die kleine Stadt“ von Heinrich Mann“ sowie „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson und last but not least George Orwells „1984“ – ein Dauerbrenner, der gegenwärtig so aktuell ist wie eh und je. Sämtliche Bücher dieses kleinen exquisiten Verlages sind auf besonders feinem Papier gedruckt. Ein Genuss für jeden, der gern seine Nase zwischen zwei Buchdeckel steckt.

Der Abend endete wie stets in vollendeter Harmonie. Die Anwesenden wünschten sich zum Abschied frohe Festtage und ein gesegnetes Neues Jahr.

Zu guter Letzt noch ein Sinnspruch der immer passt – egal, wer ihn einst erdachte: „War das alte Jahr ein gutes, freu‘ dich auf das neue. War das alte aber schlecht – ja dann erst recht.“ In diesem Sinne alles Gute!

(Fotos der Weihnachtsfeier: Maren Schönfeld)

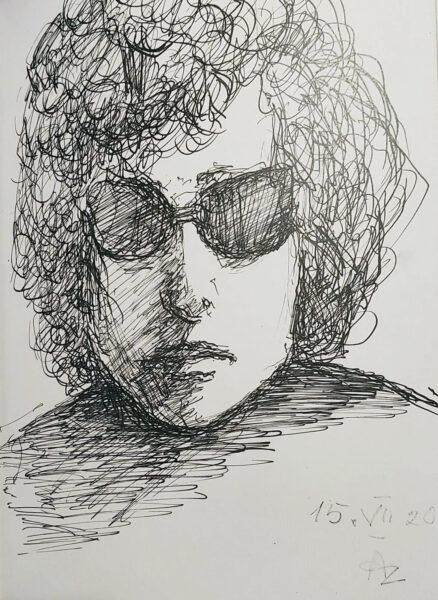

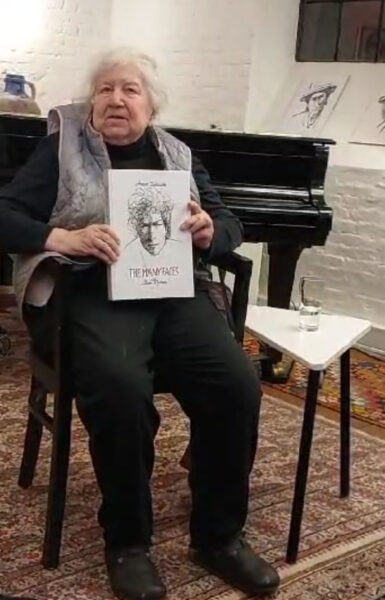

Mit Zeichnungen, Künstlerbüchern und einem Ölgemälde von Bob Dylan wurde die Ausstellung im Rahmen einer gut besuchten Vernissage am 3. November 2023 in der Kultureinrichtung „Alte Druckerei Hamburg-Ottensen“ feierlich eröffnet.

Mit Zeichnungen, Künstlerbüchern und einem Ölgemälde von Bob Dylan wurde die Ausstellung im Rahmen einer gut besuchten Vernissage am 3. November 2023 in der Kultureinrichtung „Alte Druckerei Hamburg-Ottensen“ feierlich eröffnet. Bob Dylan ist ein universaler Künstler: In erster Linie ist er Sänger, darüber hinaus spielt er mehrere Instrumente, wie Gitarre, Mundharmonika, Orgel, aber auch Piano. Zu Beginn seiner Karriere war er als Folkmusiker bekannt, wandte sich aber Mitte der 1960er Jahre der Rockmusik zu. Beeinflusst wurde er zudem durch Stilrichtungen wie Country, Blues, Gospel und Musiktraditionen wie das Great American Songbook. Dylans Liedtexte sind vielschichtig und enthalten Elemente der High und Popular Culture. Sein Werk ist umfangreich, anspruchsvoll, vielseitig und strahlt eine starke, poetische Kraft aus. Es spiegelt die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Ereignisse unserer Zeit wider. Dylan hat sich über sein Lebenswerk stets bescheiden geäußert, so auch zur Verleihung des Literaturnobelpreises. Er habe nie darüber nachgedacht, ob seine Texte im engeren oder weiteren Sinne Literatur seien.

Bob Dylan ist ein universaler Künstler: In erster Linie ist er Sänger, darüber hinaus spielt er mehrere Instrumente, wie Gitarre, Mundharmonika, Orgel, aber auch Piano. Zu Beginn seiner Karriere war er als Folkmusiker bekannt, wandte sich aber Mitte der 1960er Jahre der Rockmusik zu. Beeinflusst wurde er zudem durch Stilrichtungen wie Country, Blues, Gospel und Musiktraditionen wie das Great American Songbook. Dylans Liedtexte sind vielschichtig und enthalten Elemente der High und Popular Culture. Sein Werk ist umfangreich, anspruchsvoll, vielseitig und strahlt eine starke, poetische Kraft aus. Es spiegelt die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Ereignisse unserer Zeit wider. Dylan hat sich über sein Lebenswerk stets bescheiden geäußert, so auch zur Verleihung des Literaturnobelpreises. Er habe nie darüber nachgedacht, ob seine Texte im engeren oder weiteren Sinne Literatur seien. Es ist erfreulich, dass sich die bildende Künstlerin Anna Perehuda Zalewski so intensiv mit Bob Dylans Werk beschäftigt hat und es uns mit ihrer Ausstellung ermöglicht, das Lebenswerk Dylans gründlicher zu erschließen und noch tiefgreifender zu verstehen. Während der Vernissage hat die Künstlerin selber das Wort ergriffen. Sie erzählte mit viel Humor, dass sie an dieser Ausstellung etwa drei Jahre lang gearbeitet und sich gequält habe, auch während der langen Corona-Pandemie. Sie wies darauf hin, dass ihre Zeichnungen unverkäuflich seien, da diese Kollektion demnächst in anderen Galerien gezeigt wird.

Es ist erfreulich, dass sich die bildende Künstlerin Anna Perehuda Zalewski so intensiv mit Bob Dylans Werk beschäftigt hat und es uns mit ihrer Ausstellung ermöglicht, das Lebenswerk Dylans gründlicher zu erschließen und noch tiefgreifender zu verstehen. Während der Vernissage hat die Künstlerin selber das Wort ergriffen. Sie erzählte mit viel Humor, dass sie an dieser Ausstellung etwa drei Jahre lang gearbeitet und sich gequält habe, auch während der langen Corona-Pandemie. Sie wies darauf hin, dass ihre Zeichnungen unverkäuflich seien, da diese Kollektion demnächst in anderen Galerien gezeigt wird.

Sabine Witt, die Vorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung und Mitglied der DAP, erhielt am 6. Oktober 2023 in Rom einen renommierten italienischen Kulturpreis. Gewürdigt wurde ihre jahrzehntelange Arbeit im Bereich der italienischen Literatur und Sprache.

Sabine Witt, die Vorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung und Mitglied der DAP, erhielt am 6. Oktober 2023 in Rom einen renommierten italienischen Kulturpreis. Gewürdigt wurde ihre jahrzehntelange Arbeit im Bereich der italienischen Literatur und Sprache. Sabine Witt unterrichtet zudem seit Jahrzehnten die italienische Sprache, arbeitet als Übersetzerin und hat etliche Studienreisen nach Italien durchgeführt.

Sabine Witt unterrichtet zudem seit Jahrzehnten die italienische Sprache, arbeitet als Übersetzerin und hat etliche Studienreisen nach Italien durchgeführt. Das Herz des ungarischen Dichters, Malers und Journalisten László Kova schlägt schon seit fast 50 Jahren in der Hansestadt, wo er lebt, liebt, schreibt und malt.

Das Herz des ungarischen Dichters, Malers und Journalisten László Kova schlägt schon seit fast 50 Jahren in der Hansestadt, wo er lebt, liebt, schreibt und malt. Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Dazu gehört auch das Bürgerfest an der Binnenalster: Das Festival der Einheit bietet seinen Gästen aus Hamburg und aus den anderen Bundesländern spannende Inhalte und einzigartige Erlebnisse – und mit der „Nacht der Einheit“ ein ganz besonderes kulturelles Highlight.

Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Dazu gehört auch das Bürgerfest an der Binnenalster: Das Festival der Einheit bietet seinen Gästen aus Hamburg und aus den anderen Bundesländern spannende Inhalte und einzigartige Erlebnisse – und mit der „Nacht der Einheit“ ein ganz besonderes kulturelles Highlight.