Der Großschriftsteller wurde vor 125 Jahren, am 21. Juli 1899, geboren.

Der Großschriftsteller wurde vor 125 Jahren, am 21. Juli 1899, geboren.

„Ich will als Schriftsteller gelten, nicht als ein Mann, der an Kriegen teilgenommen hat; oder als einer, der sich in Kneipen prügelt; oder als Schütze; oder als Pferdewetter; oder als Trinker. Ich will nichts als ein Schriftsteller sein und als solcher beurteilt werden.“

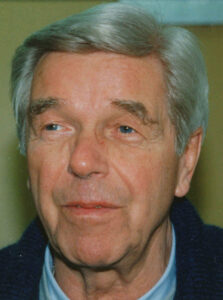

Wer das einst von sich gab, war einer, der seine Berühmtheit gerade auch diesen Attributen zu verdanken hat: Ernest Miller Hemingway (21. 7. 1899 – 2. 7. 1961). Seine mediale Selbstdarstellung, gepaart mit einem exzessiven Lebenswandel ließ ihn, nach vier Ehen, früh erkrankt, ausgelaugt und im Wahn aus dem Leben scheiden …

Key West

Eine „Bekanntschaft“ mit dem Ausnahmeautor machte ich, dem Zufall sei‘s geschuldet, in Key West, Florida. Als mir im Sloppy Joe’s, der Lieblingsbar „Papas“, ein handtuchgroßer Flyer von ihm mit Rahmen, um die Ohren flog. Recht derbe, denn Hurrikan Dorian war im Heranrauschen. In der Kneipe traf ich William Crown. Natürlich kam im Sloppy Joe’s das Gespräch auf Ernest, das später im Haus der Crowns bei seiner deutschstämmigen Frau Anne hitzig fortgesetzt wurde. Anne war eine glühende Verehrerin Hemingways. „William informierte mich, dass Sie schreiben – Bücher meine ich. Interessiert Sie Literatur?“, empfing mich Anne. Nun, mir blieb nichts anderes übrig, als ihre Frage zu bestätigen. Sie griff rückwärts auf den Beistelltisch, dann hielt sie The Old Man and the Sea in den Händen. „Ich liebe Hemingway und lese dieses Buch immer wieder. Besonders, wenn Naturgewalten außer Kontrolle geraten – wie bald.“

Ich war perplex, dass diese distinguierte Lady den Macho, Weiberhelden, Alkoholiker, von Publicitysucht getriebenen, verehrte, geradezu schwärmte: „Das Mannsbild, wie aus einer Eiche gemeißelt, finde ich einfach toll. Ich fühle sein Herz mit den Sehnsüchten und seinen Körper mit Verlangen und Ringen um literarische Anerkennung und Vollkommenheit. – Erzählen Sie, was lesen Sie?“ Ich warf die Hände hoch. Gewiss, eine Geste des Protestes und der Provokation. „Um Gottes willen, Hemingway! Der Langweiler mit seinen primitiven Sätzen und nichtssagenden Dialogen. Weltgeltung hat ihm allein sein Lebenswandel verschafft. Seine Figuren sind farblos. Der Plot seiner Geschichten zäh wie Melasse. Nein, ich mag Joseph Conrad, Somerset Maugham, Fredric Prokosch, Robert Ruark. Literaten, aus deren Federn gekonnte Diktion fließt.“

Anne, anfangs erschrocken über meine Reaktion, lachte jetzt und konterte ebenso emotional: „Conrad, dieser geschwätzige Pole. Ein Maulheld. Am Ende bediente er triviale Gemeinplätze, wie Maugham. Nach der zweiten Seite weißt du, wie die Geschichte ausgeht. Puh, wie ermüdend! Und Prokosch, der beschwor dunkles, archaisches Afrika, Sturm und Echo, eine Mixtur aus Klischees …“. Ich fühlte mich herausgefordert und fiel ihr ins Wort: „Herrje, sind The Green Hills of Africa, oder The Snows of Kilimanjaro große Literatur? Bei letzterem schlief ich beim Lesen und während des Films ein. Nein, zu Ernest habe ich keinen Zugang. Da wurde sein Mythos, nicht seine Kunst verlegt!“ Anne: „Ganz und gar nicht! Ihnen fehlt der Zugang, um zu erkennen, welche Kunst im Weglassen, welche Genialität im vermeintlich Banalen und der Einfachheit der Dialoge liegt. Hemingway schuf einen nie dagewesenen, vollkommen neuen Stil, der starke Bilder erzeugt. Einzigartig! Du musst dich seiner Forderung stellen, dich auf ihn einlassen.“ William hatte uns amüsiert gelauscht, meinte nun: „In Sachen Papa Hemingway ist meine Frau Expertin. Sie kann dir den Schriftsteller näherbringen.“

Dazu kam es auch, trotz meiner Bedenken: In der Whitehead Street 907 besuchten wir das stattliche Anwesen Ernest Hemingway Home & Museum. Der Schriftsteller lebte dort mit seiner Frau Pauline von 1931 bis zu seiner Scheidung 1940. Allerdings von regen Reiseaktivitäten unterbrochen. Nach dem eindrucksvollen Rundgang durch das zweistöckige Gebäude, angefüllt mit allerlei Exponaten, umschlichen von einer Vielzahl schnurrender Sechs-Zehen-Katzen – Hemingway züchtete und liebte diese Vierbeiner –, informierte Anne: „Hier entstanden Titel wie A Farewell to Arms, The Green Hills of Africa, oder To Have and Have Not.“ Dann erhielt ich von Ihr auf einmal lose Seiten einer neu entdeckten Kurzgeschichte des Meisters der Short Stories: Hunt as Luck. Ich überflog den Text. Ein echter Ernest. Es ging ums Fischen, Kräftemessen und ´ner Schlägerei … dabei kam mir der Gedanke: Papa H. taumelte hier in Key West, wie vielleicht auch in Kuba, Afrika, oder anderswo tropensüchtig zwischen Lethargie und Spannung. Thrill und Einsamkeit, führte das zu seiner eigentümlichen Erzählweise? Einigermaßen gelangweilt stecke ich die Seiten ein.

Tags drauf fragte Anne: „Ich hoffe, du hast Hunt as Luck gelesen?“ – „Eine typische Hemingway-Story mit dem eingeschobenen Hinweis des Anglers Carlos, der erzählt, dass im Donovan‘s ein betrunkener Cop aus Jux eine Gallego zusammenschlägt – kann damit nichts anfangen.“ – „Aber, aber, das ist doch gerade der Kern. Die Tragik der Geschichte! Ein selbstherrlicher Polizist, will einem Gringo gegenüber seine Macht demonstrieren, in dem er einen unbeteiligten Kubaner, einen Mitbürger, grundlos niederschlägt. Eine glänzend, lässig eingestreute Parabel bezüglich der Absicht, die die Angler im Schilde führen. Und gleichzeitig gibt Ernest die Zwiespältig seines Charakters preis.“ – „Verflixt, du hast recht, Anne! Ich muss Hemingway aufmerksamer lesen. Es ist an der Zeit, mich intensiver mit ihm zu befassen.“

Havanna

Die Möglichkeit bot sich 145 Kilometer südlich, in Kuba. Dort lebte Ernest, ebenfalls mit Unterbrechungen, 20 Jahre in seinem Domizil Finca Vigía. Ich war gekommen, um Havanna, Kuba und den Schriftsteller für mich zu entdecken und seinen Spuren im Inselstaat der Nach-Castro-Ära zu folgen. Dabei stieß ich auf seinen Brief von 1928 an Pauline: Ich habe mich oft gefragt, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen soll, und jetzt weiß ich es – ich werde versuchen Kuba zu erreichen. Doch es mussten noch Jahre vergehen bis er sich auf der Insel häuslich niederließ. Zuvor bezog er in Havanna ein Zimmer als Schreibstube und Liebesnest im Hotel Ambos Mundos. Ecke Calle Obispo fand er sein späteres Stammlokal La Floridita, den schönsten Ankerplatz in der Karibik. Ich trank an der Bar, auf „seinem“ Barhocker, einen Daiquiri. Hemingway brachte es auf selten weniger als zehn pro Abend. Und zwar von der Sorte „Papa Doble“ mit doppelter Menge Rum. Ich klapperte sie alle ab, die vielen Stationen seines Wirkens.

Cojimar

Schließlich begab ich mich nach Cojimar. Dort lag einst Papas Motorjacht, die PILAR. Dort lebte auch sein Skipper Gregorio Fuentes und die vielen Fischer, deren Gesellschaft Ernest so genoss. Von Cojimar aus startete er, um möglichst die kapitalsten Marline, Schwertfische, Thunfische oder Haie zu angeln. Im Ort ist Papa noch heute präsent, als großer Fischer, Gönner, Autor und einer der ihren. Hat er den Fischern doch mit Der alte Mann und das Meer ein Denkmal geschrieben. Nach einem gediegenen Essen im La Terraza auf Papas Lieblingsplatz, unter einem Foto, das ihn im Gespräch mit Fidel Gastro zeigt – es gab Schalentiere, die der Schriftsteller auch gern aß – stach ich mit Enzo Hermandez und seinem Fischkutter in See.

Golfstrom

Wir cruisten auf dem Golfstrom im Kielwasser Hemingways auf Fangfahrt. Kurs: Ost-Süd-Ost. Ich saß im Kampfstuhl und hatte einen mords Fisch am Haken. Kämpfte mit dem Burschen. Herrje, war das aufregend und anstrengend – caramba, so musste sich Ernest gefühlt haben! Als Herr über ein wehrhaftes Tier, das es zu besiegen galt. Es war ein Thunfisch, fast zwei Meter lang … und plötzlich war er weg, hatte sich losgerissen. Auch gut!

Später tuckerten wir durch ein Gebiet, in dem Ernest Jagd auf deutsche U-Boote unternommen hatte. Dafür wurde seine PILAR eigens umbaut. Sein Drang an Kriegsgeschehen teilzunehmen war einfach unstillbar! Ich fragte Enzo: „Hatte Papa Erfolg mit der U-Boot-Jagd?“ Der Kubaner lachte. „Er hatte nicht eines gesehen! Die Abende nach erfolgloser Suche endeten bisweilen an Bord mit Saufgelagen, Kartenspielen und Prügeleien. Hemingway aber fühlte sich wohl, konnte er doch wieder mal Mut und Verwegenheit unter Beweis stellen.“ Sein Spätwerk Insel im Sturm erzählt von der Begebenheit als dramatisches Spiegelbild seiner selbst, das er 1945 entwarf, es ist aber erst 1971 überarbeitet, erschienen.

Zurück in Havanna

Am Ende einer langen Reise kreuz und quer durch Kuba verabredete ich mich mit Professor Juan Utiva, einst Dozent für amerikanische und kubanische Literatur. Zur Zeit schlug er sich in Havanna als Fremdenführer durch. Wir trafen uns im Ambos Mundos. Dort, wo wir uns Wochen zuvor kennengelernt hatten.

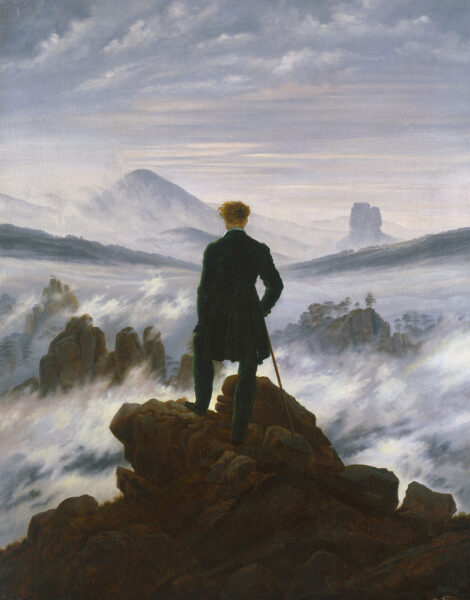

Bei einer Cohiba und Cuba Libre fragte er neugierig: „Na, und wie resümierst du deine Spurensuche? Hat sich die Sichtweise auf den Schriftsteller verändert?“ In Erwartung der Frage schloss ich meine Augen, versetzte mich auf den Kampfstuhl Ernest‘s PILAR und den des Fischkutters und antwortete: „Hmm – genetische Disposition, die merkwürdige Erziehung – Mutter Grace steckte ihr Knäblein für Jahre in Mädchenkleidung, Vater Clarence machte ihn in der Natur zum Raubein – und traumatische Erlebnisse, darunter der Selbstmord seines Vaters, haben ihn zu einer extremen, ja tragischen Person werden lassen. Einer Person, die in ihrer Besonderheit Regeln sprengte. Schon richtig, den Ruhm als Schriftsteller erwarb er durch neuartige Erzählweise des Weglassens und Minimierens. Und das erklärte er mit seiner Eisbergtheorie: entscheidende Situationen nicht detailliert auszubreiten, sondern Löcher zuzulassen, die der Leser durch Fantasie selbst schließen soll. Also, Hemingway wollte nicht nur einen erheblichen Teil seiner Story unter der Wasserlinie lassen, sondern zusätzlich schmucklos, mit wenig Adjektiven, präsentieren. Mir ist die karge Sprache zu wenig!“

„Das heißt, dein kritischer Blick auf den Autor ist geblieben?“ – „Das will ich so nicht sagen, Juan. Es ist mir jedoch klarer geworden, dass Ernest trotz seiner Verdienste um Sprache und Ausdruckskraft seine Weltgeltung nicht ohne die Vermarktung seines Lebensstils errungen hat. Er trieb ein exorbitant gutes Marketing: mied Journalisten, bepöbelte, oder verjagte sie – bis auf wenige Ausnahmen – einerseits, fütterte sie andererseits ständig mit spektakulären Abenteuern. Hauptsache El Papá blieb im Gespräch. Die Männerwelt, die einst Hemingway, den Hochseefischer, Großwildjäger, Schlachtenbummler, Verführer, Boxer, Macho, Stierkampf-Fan, Abenteuer und weiß Gott was noch alles ‚verschlang‘, ist als sein Konsument so gut wie ausgestorben, und seine bisweilen vulgären Beschreibungen übers Kräftemessen, Tieretöten, zu Kampfhandlungen, finden bei Frauen im Allgemeinen wenig Anklang. Ein bekannter Verleger ließ einmal verlauten: Ein Hemingway würde heute nicht verlegt werden. Nach heutiger Betrachtung sei er aus der Zeit gefallen. Fürwahr, Statements wie dieses von ihm mag man nicht hören: Ich schieße gern mit der Büchse, und ich töte gern, und Afrika ist genau der Ort, wo man das tut.“

„Begnadete Künstler bergen doch häufig Gegensätzliches in ihren Charakterzügen: Geniales, Soziales und Asoziales!“, meinte der Professor. – „Das stimmt. Bei Hemingway irritiert mich seine Philosophie, damit ist er eben nicht als überzeugender Repräsentant des Humanismus zu nennen!“ – „Dennoch, für die allermeisten Kritiker ist er der Pionier und Meister der Short Story und Reformer des amerikanischen Romans. Er warf Erlebtes auf den Amboss, um es neu zu schmieden – das ist ihm gelungen! Und nicht von ungefähr erhielt er 1953 den Pulitzer-Preis, ein Jahr später den Literaturnobelpreis.“ – „Schon richtig. Auch mich fasziniert der Autor. Aber muss ich ihn mögen? Schade, dass sein Lebenswandel über sein Schreibtalent dominierte. Der Mythos über seine Literatur, das bedaure ich.“

Der Professor vehement: „Nein, nein, zu seiner Literatur gehört nicht nur die Schreibkunst, sondern vor allem was er war, um authentisch zu sein, den Leser zu überzeugen. Litt er doch bald unsäglich an seiner Unfähigkeit zu formulieren; Erlebtes in richtige Worte zu fassen.“ – „Keine Frage“, bestätigte ich, „im frühen körperlichen und geistigen Verfall sah er nur noch den Freitod als Erlösung …“ Mich unterbrechend, ergänzte Juan Utiva: „ … indem er in der Diele seines Hauses in Ketchum, am 2. Juli 1961, einem Sonntag, morgens, um sieben Uhr mit einer doppelläufigen Schrotflinte der Qual, seiner von Widersprüchen und Selbstzweifeln gemarterten Seele ein Ende setzte.“

Utiva seufzte hörbar. Wir schwiegen nachdenklich. Nach einer Weile stand er auf und ging. Ich rief ihm nach: „Danke und salud y adiós!“ Dabei fielen mir Worte des Schriftstellers David Herbert Lawrence ein: Mr. Hemingways Skizzen sind exzellent: Kurz, wie das Anzünden eines Streichholzes, das Anzünden einer intensiven Zigarette, und dann ist es vorbei. Seine junge Liebesaffäre endet, als wenn man eine abgebrannte Zigarette wegwirft. Es macht keinen Spaß mehr – Alles ist zum Teufel gegangen. Und – was Ernest einst seinem Freund Aaron Edward Hotchner anvertraute: Hotch, wenn ich nicht unter meinen eigenen Bedingungen leben kann, dann ist für mich das Leben unmöglich. Verstehst du das? So habe ich immer gelebt, so muss ich leben – oder nicht mehr leben.

********

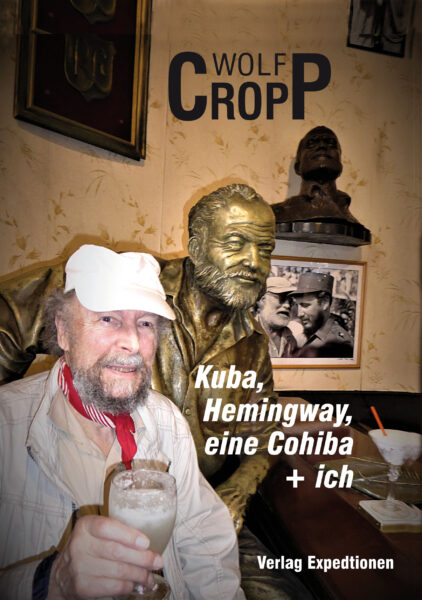

Wer mehr über Hemingways Leben und Wirken in Key West und auf Kuba erfahren möchte, dem sei das Buch „Kuba, Hemingway, eine Cohiba + ich“, genannt. Es ist im Buchhandel, oder unter cropp1@web.de direkt vom Autor zu beziehen. Verlag Expeditionen, 302 Seiten, gebunden mit Lesebändchen, illustriert mit Farbfotos, ISBN 978-3-947911-55-4; € 22,- (D)

Wie Brian De Palma die Hyperrealität vorwegnahm

Wie Brian De Palma die Hyperrealität vorwegnahm

Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Dazu gehört auch das Bürgerfest an der Binnenalster: Das Festival der Einheit bietet seinen Gästen aus Hamburg und aus den anderen Bundesländern spannende Inhalte und einzigartige Erlebnisse – und mit der „Nacht der Einheit“ ein ganz besonderes kulturelles Highlight.

Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Dazu gehört auch das Bürgerfest an der Binnenalster: Das Festival der Einheit bietet seinen Gästen aus Hamburg und aus den anderen Bundesländern spannende Inhalte und einzigartige Erlebnisse – und mit der „Nacht der Einheit“ ein ganz besonderes kulturelles Highlight.

Das Deutsch-Japanische Forum Elbe e. V. (DJFE e. V.) lädt herzlich zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Die japanische Mythologie, der Shintōismus und der Tennō“ mit Dr. Kenji Kamino mit anschließender Diskussion, Getränken und einem kleinen Imbiss ein.

Das Deutsch-Japanische Forum Elbe e. V. (DJFE e. V.) lädt herzlich zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Die japanische Mythologie, der Shintōismus und der Tennō“ mit Dr. Kenji Kamino mit anschließender Diskussion, Getränken und einem kleinen Imbiss ein. Dr. Kenji Kamino, geboren 1953 in Oita, lebt seit 1974 in Deutschland. Nach dem Studium der Humanmedizin in Marburg und Düsseldorf war er als Pathologe tätig, zuletzt von 1990 bis 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit vielen Jahren wirkt Dr. Kamino als ehrenamtlicher Referent zu verschiedenen Themen rund um die japanische Geschichte und Kultur. Auch für das DJFE e. V. hielt er bereits mehrere Vorträge, unter anderem zu den Themen „Esskultur“, „Samurai“ und „Japanische Keramik und Töpferkunst“.

Dr. Kenji Kamino, geboren 1953 in Oita, lebt seit 1974 in Deutschland. Nach dem Studium der Humanmedizin in Marburg und Düsseldorf war er als Pathologe tätig, zuletzt von 1990 bis 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit vielen Jahren wirkt Dr. Kamino als ehrenamtlicher Referent zu verschiedenen Themen rund um die japanische Geschichte und Kultur. Auch für das DJFE e. V. hielt er bereits mehrere Vorträge, unter anderem zu den Themen „Esskultur“, „Samurai“ und „Japanische Keramik und Töpferkunst“.