- cinefest Hamburg, 26.11.2023: „Bomben auf Monte Carlo“ (1931)

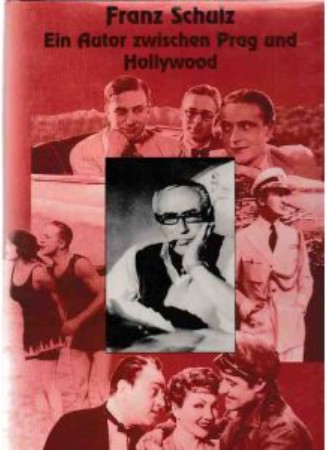

Eine Rede von G.G. von Bülow: Franz Schulz. Ein Autor zwischen Prag und Hollywood

Der deutsche Film hat, bis 1933, einige seiner besten Komödien einem Mann zu verdanken, der kein Deutscher, der aber in der deutschen Sprache zuhause war: Franz Schulz, 1897 im Prag der k.u.k. Habsburger Monarchie geboren, lässt uns autobiographisch wissen: „er habe seine Erziehung nominell am Graben-Gymnasium genossen, wirklich jedoch in den Bildungsstätten Café Arco und Café Continental…“ in denen es laut Karl Krauss nur so „werfelt, brodelt, kafkat und kischt“. Dieses Prager Sammelbecken deutscher Literatur sollte prägend für F.S. und zeitlebens sein Gütesiegel sein.

Nur zu gern folge ich also der cinefest Einladung ins „Metropolis“. Denn genau an dieser Stätte durfte ich 1997 – damals wie heute Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung – meine brandneue Biografie Franz Schulz. Ein Autor zwischen Prag und Hollywood (Prag 1997) anlässlich seines 100. Geburtstags den Hamburgern präsentieren. Geehrt wurde er mit einem seiner großen Ufa-Filme von 1930 Die Drei von der Tankstelle – mit der: Achtung! – Musik: von Werner Richard Heymann, seinem „Freund, ein guter Freund…“

(an dieser Stelle mein Dank an Sie, lieber Hans-Michael Bock, dass mir der CineGraph – noch während meiner Recherche- seine Schulz-Filmografie zur Verfügung stellte und Sie mich bereits 1996 als Ihre Co-Autorin zum Franz Schulz-Eintrag in Ihr „Lexikon zum deutschsprachigen Film“ aufnahmen, danke!)

Ein Autor zwischen Prag und Hollywood

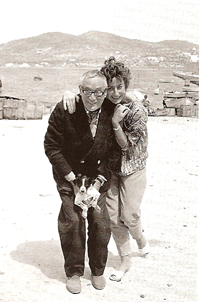

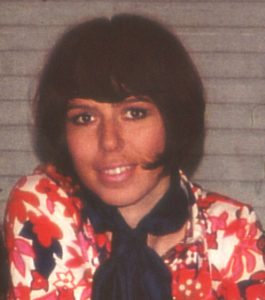

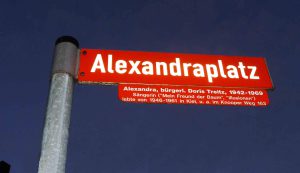

Und wenn ich schon einmal dabei bin, das Füllhorn meines Dankes auszuschütten, dann gehen wir im Jahre 1997 einen Schritt zurück, nämlich zur Berlinale im März 1997. Der Leiter der Retrospektive – Filmhistoriker Wolfgang Jacobsen (Kinemathek Berlin) – hatte meiner Franz-Schulz-Biografie nicht nur einen grandiosen Auftritt im „Astor“ verschafft, er hat mich mit seiner Kompetenz auch immer unterstützt. Dafür bin ich ihm zu großem Dank verpflichtet. Denn eigentlich hatte ich – nach meiner Logik „für eine intelligente Frau gibt es keine Probleme“ – gehofft, ob nicht besser er, Jacobsen, die Biografie schreiben wolle… nachdem Hellmuth Karasek (gerade mit „Billy Wilder“ auf dem Markt) mir suggerierte:“ Ach, Sie kannten den Schulz? dann müssen Sie die Biografie schreiben!“ Dann auch Jacobsen: „Sie kannten den Schulz, also sollten Sie die Biografie schreiben.“ Eine noble Haltung! Doch kannte ich denn „den Schulz“? Aber nein! – ich kannte nur einen Franz Spencer! Seit unserer Begegnung 1958/59 auf Ibiza – damals glückselige Insel internationaler Künstler – seit ich am Blankeneser Elbestrand mein erstes Vierteljahrhundert über Bord geworfen hatte – auf der Suche nach der eigenen Kreativität, in der Hoffnung: nicht nach der verlorenen Zeit! So traf die Aussteigerin auf einen älteren amerikanischen Schriftsteller namens Spencer, der sich auch gerade neu erfand und als „Gentleman-Nomade“ das Mittelmeer umkreiste Ein Exilant. Der mit der Erfahrung: „Die Freiheitsstatue lächelt nicht immer“ nach Europa zurückgekehrt war und – in die deutsche Sprache. Von ihm gesprochen hörte es sich wie das vielgerühmte beste Prager Deutsch an. Spencer schrieb nun für Bühne und Hörfunk, ging Mitte der 1960er schwanger mit seinem „Schwanengesang“, seinem einzigen deutschen Prosawerk: „Candide 19.. oder das miese Jahrhundert“ (München 1966). „Bruder Voltaires“, befindet Wolfgang Jacobsen im Vorwort zur Biografie. Die Presse feierte das Buch u.a. die Süddeutsche…ein satirischer Gruß aus dem Prager Literatencafé alter Schule, ein mondäner Nachtrag zum „Braven Soldaten Schwejk“… (Den glücklichen Autor vor Augen, habe ich seinen „Candide“ 1994 posthum bei Aufbau Berlin neu herausgegeben, was – wenn man das als Erfolg werten kann – diverse Raubdrucke produzierte.)

Doch wo ist der Filmautor Franz Schulz geblieben?

Haben wir in Ibiza etwa über Filme gesprochen? Nein. Selbst wenn im Montesol am Nebentisch die „Jungfilmer“ sich neu entwarfen. Kein Wort. Oder kaum ein Wort! – getreu seiner Lebensdevise: Vom übrigen wollen wir nicht sprechen… Nicht gerade eine Voraussetzung für eine Biografie

Also: „Den Schulz“, den musste ich erst recherchieren. Spurensuche vor Ort in Prag (geb.: 22.03.1897) … Wien… Berlin… L.A… New York… Ibiza… Ascona (gest. 07.05.1971 in Muralto/Tessin) Schließlich schälte sich das Profil eines Drehbuchautors heraus, der 1920 in der Medien- und Filmmetropole Berlin den Film für sich entdeckte und als Journalist, Filmkritiker, Schriftsteller, Drehbuchautor arbeitete. Mit dem Stummfilm DIE HOSE (nach Sternheim) erzielte er 1927 seinen Durchbruch. „Ein Champagner-Film – extra dry“, begeisterte sich der Filmkritiker Willy Haas, ebenfalls Prager Autor. Der „Hosenschulz“ war nun so gefragt, dass er sich einen Ghostwriter leisten musste: Billie Wilder – doch das ist eine andere Geschichte. Schulz jedenfalls galt bei der Kritik als „Filmwitterer“– vor allem im aufkommenden Tonfilm als „Komödienautor comme il faut“, der „handgelenkleicht“ schrieb. Der selbst aber filmpublizistisch auch Themen aufwarf, etwa das Verhältnis Regisseur: Drehbuchautor. Eine Dauerklage quasi: von fünf Filmen würde er drei nicht wiedererkennen… Dennoch: sein Erfolg stieg und stieg.

Als Franz Schulz am 4.Februar 1934 auf dem Cunard White Star Liner George, von England kommend, in Richtung USA emigriert, kann er auf eine steile Karriere während der Zeit von 1920 bis 1933 zurückblicken, nämlich auf 20 Stummfilme und 37 Tonfilme (incl. der Versionenfilme – es wurde noch nicht synchronisiert) Selbstkritisch hat er als Franz Spencer später als seine besten Filme nur gelten lassen:

1927 der Stummfilm DIE HOSE;

die großen Tonfilme:

1930 ZWEI HERZEN IM ¾ TAKT (Achtung! – Musik: Robert Stolz)

1930 DIE DREI VON DER TANKSTELLE (Achtung!- Musik: Werner Richard Heymann)

1931 DIE PRIVATSEKRETÄRIN (Durchbruch für Renate Müller)

1931 BOMBEN AUF MONTE CARLO (Achtung! – Musik: Werner Richard Heymann)

Diese Erfolge hat der Exilant Franz Schulz wie auch der naturalisierte Amerikaner Franz Spencer in Hollywood nicht wieder erzielen können. 1954 kehrte er nach Europa zurück.

Doch last not least will ich das Füllhorn meines Danke noch ausschütten über: Prof. Jan Christopher Horak!

Er hatte nicht nur bereits 1994 Franz Schulz eine großartige Retrospektive in München gewidmet und mich zur Buchpräsentation von „Candide 19.. oder das miese Jahrhundert“ eingeladen, er kam auch 1997 zur Berlinale nach Berlin – mit dem restaurierten Franz Schulz-Film MAMDAME HAT AUSGANG (1931) und sagte in seiner Laudatio, was auch heute noch seine Gültigkeit zu haben scheint:

„Der Name ist schon lange vergessen, ebenso wie viele andere auch aus der Zeit vor 1933: Franz Schulz, der sich in Amerika Spencer nannte. Ein Vertriebener, ein Emigrant, heimatlos als Verfolgter, aber auch, weil Drehbuchautoren – im Gegensatz zu Regisseuren – von der Filmgeschichte vernachlässigt wurden. Franz Schulz war einer der Großen des Kinos der späten Weimarer Republik, ein Autor, der es verstand, Kunst und Kommerz geschickt zu verbinden.“

Hört, hört: …weil Drehbuchautoren im Gegensatz zu Regisseuren… Thank you, Horak!, sagt Good Old Spencer, I’m tickled to death…

Das „cinefest 2023! – Achtung! – Musik!“ geht heute zu Ende – mit dem filmhistorischen Abenteuer BOMBEN AUF MONTE CARLO von 1931, einem der erfolgsreichsten Ufa-Filme. Getragen von der: Achtung! – Musik! des großen Werner Richard Heymann. Getragen von dem legendären „ Hamborger Jung“ Hans Albers und dem jungen Star Heinz Rühmann, der vom allmächtigen Hans als „Herr Kollege von der Sommerbühne“ angesprochen wurde. Drehbuch: Ufa-Dramaturg Dr. Hans Müller und:

FRANZ SCHULZ.

Er war mein väterlicher Freund und Mentor, der mich „daughter“ nannte.

Und nun, Hamburg, hol‘ di wuchtig!!

Audiovorstellung eines Komponisten-Albums:

Audiovorstellung eines Komponisten-Albums:

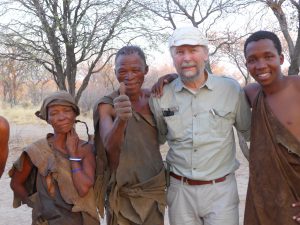

Wolf-Ulrich Cropp las aus seinen neuesten Werken

Wolf-Ulrich Cropp las aus seinen neuesten Werken Eine kleine Indiskretion sei an dieser Stelle erlaubt. Auch im sozialistischen Paradies des Herrn Mugabe wirkt Bakschisch wie ein Sesam öffne dich. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis war Cropps Weg frei für veritable Abenteuer auf dem Schwarzen Kontinent. Manche unter ihnen ließen dem Zuhörer das Blut in den Adern erstarren. Selbst jenes aus zweiter Hand wie das Schicksal der Reptilienforschers Dr. Jonas Hamilton, der nach Einbruch der Nacht im Sambesi von einem etwa fünf Meter langen Krokodil angegriffen wurde und in dessen mit Knochen, Fell und Kot übersäten Höhle landete. Nur mit Mühe konnte er sich trotz einer schweren Verletzung ans Ufer schleppen, wo ihn helfende Hände fanden und ins nächste Hospital schafften. Während eines Aufenthaltes in der Psychiatrie erhängte sich der schwer traumatisierte Mann später. Hat Wolf Cropp sich etwa durch diese Horrorgeschichte von seinen gefährlichen Abenteuern zu Lande und auf dem Wasser abhalten lassen? Mitnichten. Ganz im Gegenteil, denn bereits am nächsten Tag ruderte er mit seinen Begleitern „ins Inselgewirr vor den (Victoria) Fällen; vorbei an Princess Christian Island, Princess Victoria Island schließlich Livingstone Island“. Und dies trotz aller Gefahren, die in der Tiefe des Flussbettes lauerten. Denn noch gefährlicher als Krokodile sind die Flusspferde – Hippopotamus, im Plural kurz Hippos – die gern einmal mit ihren massigen Körpern unter die Boote tauchen und sie zum Kentern bringen. Wer einmal das aufgerissene Maul eines solchen Ungeheuers gesehen hat (im Buch zu besichtigen auf Seite 78), erkennt, welch tödliche Verwundungen dessen riesige Hauer anrichten können. Dennoch, die Flussfahrt geriet zu einem wunderbaren Ausflug, der im Victoria Falls Hotel mit einem festlichen Dinner gekrönt wurde. Als Hauptgericht wurden Steaks vom Krokodil gereicht. Nach Auskunft des Autors eine Delikatesse, zart wie Geflügel, nur ungleich würziger. Den Nachtisch an diesem Abend servierten die beiden leidenschaftlichen Musikerinnen der Gruppe Toubaba in Form einer getrommelten Eigenkomposition. Hinreißend!

Eine kleine Indiskretion sei an dieser Stelle erlaubt. Auch im sozialistischen Paradies des Herrn Mugabe wirkt Bakschisch wie ein Sesam öffne dich. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis war Cropps Weg frei für veritable Abenteuer auf dem Schwarzen Kontinent. Manche unter ihnen ließen dem Zuhörer das Blut in den Adern erstarren. Selbst jenes aus zweiter Hand wie das Schicksal der Reptilienforschers Dr. Jonas Hamilton, der nach Einbruch der Nacht im Sambesi von einem etwa fünf Meter langen Krokodil angegriffen wurde und in dessen mit Knochen, Fell und Kot übersäten Höhle landete. Nur mit Mühe konnte er sich trotz einer schweren Verletzung ans Ufer schleppen, wo ihn helfende Hände fanden und ins nächste Hospital schafften. Während eines Aufenthaltes in der Psychiatrie erhängte sich der schwer traumatisierte Mann später. Hat Wolf Cropp sich etwa durch diese Horrorgeschichte von seinen gefährlichen Abenteuern zu Lande und auf dem Wasser abhalten lassen? Mitnichten. Ganz im Gegenteil, denn bereits am nächsten Tag ruderte er mit seinen Begleitern „ins Inselgewirr vor den (Victoria) Fällen; vorbei an Princess Christian Island, Princess Victoria Island schließlich Livingstone Island“. Und dies trotz aller Gefahren, die in der Tiefe des Flussbettes lauerten. Denn noch gefährlicher als Krokodile sind die Flusspferde – Hippopotamus, im Plural kurz Hippos – die gern einmal mit ihren massigen Körpern unter die Boote tauchen und sie zum Kentern bringen. Wer einmal das aufgerissene Maul eines solchen Ungeheuers gesehen hat (im Buch zu besichtigen auf Seite 78), erkennt, welch tödliche Verwundungen dessen riesige Hauer anrichten können. Dennoch, die Flussfahrt geriet zu einem wunderbaren Ausflug, der im Victoria Falls Hotel mit einem festlichen Dinner gekrönt wurde. Als Hauptgericht wurden Steaks vom Krokodil gereicht. Nach Auskunft des Autors eine Delikatesse, zart wie Geflügel, nur ungleich würziger. Den Nachtisch an diesem Abend servierten die beiden leidenschaftlichen Musikerinnen der Gruppe Toubaba in Form einer getrommelten Eigenkomposition. Hinreißend!