Dr. László Kovac

Hamburg/Németország-Adelaide/Ausztrália(lk). Saját példám alapján hinnem kell, hogy egy szándék végrehajtásához gyakran generációkra van szükség. Apai nagyapám tizenhárom évesen szökött Celdömölkröl Budapestre, hogy álmát megvalósíthassa. Megboldogult apám 1945 után Svédországba akart kivándorolni, de a kiutazási engedélyét még a mai napig sem kézbesítették! 1956 októberében a vállalati teherautóval megállt a ház elött, „Ilonka, dobd a dunyhákat a platóra, s három óra múlva Bécsben leszünk“, mondta, de anyám két kezét összetéve, minket, három gyermekét átölelve kérte, hogy ne induljuk el az ismeretlenbe, mert valamelyik ausztriai lágerben fogunk elpusztulni. Maradtunk, elégedetlenkedtünk, a zárt konyhaajtó mögött heves politikai vitákat folytattunk… De többre nem kerülhetett sor.

hogy álmát megvalósíthassa. Megboldogult apám 1945 után Svédországba akart kivándorolni, de a kiutazási engedélyét még a mai napig sem kézbesítették! 1956 októberében a vállalati teherautóval megállt a ház elött, „Ilonka, dobd a dunyhákat a platóra, s három óra múlva Bécsben leszünk“, mondta, de anyám két kezét összetéve, minket, három gyermekét átölelve kérte, hogy ne induljuk el az ismeretlenbe, mert valamelyik ausztriai lágerben fogunk elpusztulni. Maradtunk, elégedetlenkedtünk, a zárt konyhaajtó mögött heves politikai vitákat folytattunk… De többre nem kerülhetett sor.

Kedves vendéglátonk Lilla M Joos (balra) volt, aki a forró sydneyi nyárban büszkelkedik feleségemnek, Witkának, a karácsonyfájával.

Ezeket a gyerekkori eseményeket soha nem tudtam emlékezetemböl kitörülni. Forrongtam, s a tudatalattimban vártam egy lehetöségre, hogy megszabaduljak attól, amitől apám miattunk nem tudott. 1974-ben, harmincnégy évesen vásároltam a budapesti Corwin Áruházban a Rákóczi út és Körút sarkán két vulkánfiber bőröndött, s politikai dühhel szivemben menekültem az ismeretlenbe. Ausztráliába akartam disszidálni. Bécs és München után végre Stuttgartban egy vendégmunkás otthonban állomásoztam, s vártam az Ausztrál Követségröl az áhított kitelepülési engedélyre.

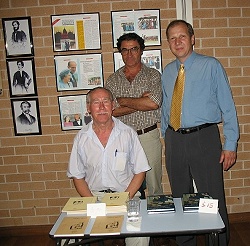

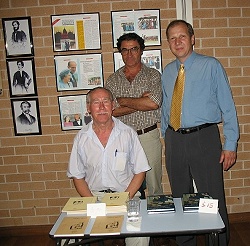

A 2007. évi Sydneyi Magyar Találkozó nívós és sokrétű programot nyútott. A képen az irodalmi műsor után Balla József költő, a Brisbanei Trianoni Társaság elnöke (középen), Lado László, az Adeladei Magyar Klub elnöke (jobbra) és jómagam vagyunk láthatók.

A 2007. évi Sydneyi Magyar Találkozó nívós és sokrétű programot nyútott. A képen az irodalmi műsor után Balla József költő, a Brisbanei Trianoni Társaság elnöke (középen), Lado László, az Adeladei Magyar Klub elnöke (jobbra) és jómagam vagyunk láthatók.

Hónapok múltak el minden hírek nélkül. Emlékezetem szerint nem is kaptam biztatást, melynek okát a külföldön semmit érő szakmáimnak tulajdonítottam (tanár és közgazdász, de mindig is költői és képzőművészeti ambiciókkal!), no meg annak, hogy angolul még köszönni sem tudtam.. Mivel Keletnémetországban 1969-70-ben két diplomával német nyelvtanulási szándékkal segédmunkás voltam, elfogadható módon beszéltem németül, s sikerült is a Stuttgarti Egyetemen rövid időn belül kutatói munkakörben egy megbizatást kapnom. Így végül is Németországban maradtam.

Adelaideben (balra) Herendi János és felesége Márta néni vendégei voltunk, akik a magyar újság lelkes írói és szerkesztői. Dr. Bakonyi Zoltán orvos és felesége Babus (jobbra) programjanink szervezői voltak. Középen feleségem Witka, én pedig a fényképezőgép mögött bujkálok.

Adelaideben (balra) Herendi János és felesége Márta néni vendégei voltunk, akik a magyar újság lelkes írói és szerkesztői. Dr. Bakonyi Zoltán orvos és felesége Babus (jobbra) programjanink szervezői voltak. Középen feleségem Witka, én pedig a fényképezőgép mögött bujkálok.

Álmodozásaim és olvasmányaim révén azonban gyakran “vándoroltam” a Dél Keresztje alatt, emlékezve egy angol szerzőnek magyarra fordított könyve alapjan is: “Csillaggal takaróztam”, amelyet még 1974-ben Budapesten olvastam. Ezen túl Asztráliáról az évek során számos német nyelvű kötetet lapozgattam Hamburgban, ahol mintegy 30 éve élek. Az internetben nosztalgiaval kutatgattam, s végül rátok bukkantam, mégpedig a Sydneyben rendezendő Magyar Találkozóra. Karasszon Attila és Török Zsuzsa odaadó támogatással továbbították levelemet, Bod-Kiss Zsuzsa festőnő elkezdte egyengetni utunkat Hamburgból Auszrália felé. Lilla M. Joós Sydneyben szállást ajánlt fel nekünk. Ezzel megindult a segítség lavinája, s megválthattam repülőjegyünket a Qantas Airwaysnél.

Brisbane és környékének szépségeivel Hegedűs Isván és felesége Zsizsi ismertetett meg. Isván születésnapja jó alkalom volt arra is, hogy sok kedves barátját ismerhettük meg.

Brisbane és környékének szépségeivel Hegedűs Isván és felesége Zsizsi ismertetett meg. Isván születésnapja jó alkalom volt arra is, hogy sok kedves barátját ismerhettük meg.

Amikor Sydneyben Lilla a repülőtéren megölelt, alig tudtam felfogni, hogy egy régi-régi álmom vált valóra: Ausztraliában vagyok! Feleségemmel, Witkával együtt azonnal úgy éreztük magunk, mintha régi ismerősökhöz érkeztünk volna. Heks András költő kiséretében megismerhettük lakhelyét, a csodálatos Blue Mountainst. Dr. Bakonyi Zoltán és Babus csalogattak bennünket Adelaidebe. Ladó László, az Adelaidei Magyar Klub elnöke is meghívott, Herendi János, szivélyes felesége Márta néni és nagycsaládjuk szállással vártak ránk. Brisbaneben Hegedűs Isván és Zsizsi voltak kedves vendéglátóink. Balla József költő révén Szőke Rudolf farmján egy irodalmi délután kapcsán találkozhattunk a közelben élö honfitársainkkal. Melbourneben vendége lehettünk a kedves Bagin Livia ujságírónőnek. Hosszú lenne felsorolni mindazokat, akiket szívünkbe zártunk, akik felejthetetlenek maradnak számunkara. Pl. Don úr az esténkénti zongora koncertjei révén, Andruw, aki szilveszterkor ünnepelte 60. születésnapját, Robert és Vera, a “morzsa party” rendezői, Bandy Elizabeth, aki a Bondi Beach szépségeivel ismertetett meg benünket, az állatpreparátor dr. Hangay Georg, aki kiváló házi szakács, vagy a kedves Bakos István atya. De éppúgy Papp-Horváth László és Németh Csilli, akik üdülőjükben a látványos Murray folyó partján csodálotos weekenddel örvendeztettek meg bennünket.

Ugyan feleségem akvarelljei és festményeim nem érkeztek meg időben a posta jóvoltábol a Találkozóra, de verseimet és elbeszéléseimet felolvashattam több alkalommal Sydneyben, Adelaideben és Brisbaneben. Csodálatos volt érezni a költészet missziója révén a minket összekötő ősi magyar erőt, a sorsközösségünket, anyanyelvünk elrendelését, elvárásaink és álmaink azonosságát. Mintha körötökben valamiféle varázslatos álom kisértett volna bennünket, úgy rohant velünk az idő az ötödik földrészen. Szép világban éltek, csak Petöfit idézhetem, mert költeményében igen Ausztrália is benne foglaltatik: “Természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, mily nagy vagy te, mennél inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz”.

A Sydney közelében elhelyezkedő festői Blue Mountains területén találkozhattunk egy ´irodalmi koncert´ után Gumlár előadóművésszel, aki Heks András költö angolul előadott verseit szinezte kiváló didgeridoo zenével. A képen én, Gumlár és Witka látható.

A Sydney közelében elhelyezkedő festői Blue Mountains területén találkozhattunk egy ´irodalmi koncert´ után Gumlár előadóművésszel, aki Heks András költö angolul előadott verseit szinezte kiváló didgeridoo zenével. A képen én, Gumlár és Witka látható.

A Találkozó szereplői értékes, magas nivójú műsort mutattak be, szervezőinek minden dicséret tisztelettel kijár. Az ünnepség nagyszerűsége, résztvevőinek lelkesedése és hűsége a magyar kulturához, a második és a harmadik generáció magyar nyelvhez való ragaszkodása bizonyitéka a ´jó úton haladtok´ ténynek.

Az Ausztráliában szerzett földrajzi -, néprajzi -, társadalmi -, faunát és flórat illető újabb ismereteimet nem szeretném csak önmagamnak megtartani. Ezeket a német sajtóban fogom publikálni, az ott készített fényképfelvételeket kiállítások keretében bemutatni.

Megjegyzés: A szöveg megjelent az Adelaidei Ausztrál Magyarok Újságjának 2007 májusi kiadásában.

Die Hamburger Designerin Susann Eschenfelder

Von Uta Buhr

Auf den ersten Blick erinnert mich das Ambiente dieses Ateliers – oder besser – dieses herrschaftlichen Salons an ein Schillersches Gedicht, das ich als Pennälerin noch auswendig lernen musste. „Der Sänger“ sieht sich in einem „Saal voll Pracht und Herrlichkeit“ um und ist geblendet. Dann fällt ihm spontan ein, daß er singen und nicht seine optischen Sinne ergötzen soll. Ähnlich geht es mir in diesem Raum – gefühlte 200 qm – der mit einer Fülle erlesener Gegenstände ausgestattet ist. Antike chinesische Stühle, mit langstieligen Orchideen geschmückte Designertische, prachtvolle Spiegel, funkelnde Kristallprismen an den Decken und farbenprächtige Teppiche fesseln das Auge. Ich bin zu einem Interviewtermin mit der Auf den ersten Blick erinnert mich das Ambiente dieses Ateliers – oder besser – dieses herrschaftlichen Salons an ein Schillersches Gedicht, das ich als Pennälerin noch auswendig lernen musste. „Der Sänger“ sieht sich in einem „Saal voll Pracht und Herrlichkeit“ um und ist geblendet. Dann fällt ihm spontan ein, daß er singen und nicht seine optischen Sinne ergötzen soll. Ähnlich geht es mir in diesem Raum – gefühlte 200 qm – der mit einer Fülle erlesener Gegenstände ausgestattet ist. Antike chinesische Stühle, mit langstieligen Orchideen geschmückte Designertische, prachtvolle Spiegel, funkelnde Kristallprismen an den Decken und farbenprächtige Teppiche fesseln das Auge. Ich bin zu einem Interviewtermin mit der  Hamburger Designerin Susann Eschenfelder geladen, die entspannt auf einem Barocksessel mit vergoldeten Lehnen sitzt und über ihre Arbeit plaudert. Sie ist kaum geschminkt. Zu einer schicken lila Samthose trägt sie einen einfachen schwarzen Cashmerepulli. Vor ihr hockt Nelly, eine Jack-Russel-Hündin, die jeden Besucher mit lautem Bellen ankündigt. „Meine Grundausbildung in Modedesign absolvierte ich in Trier“, erzählt die zierliche Frau. Doch es hielt sie nicht lange in der Stadt an der Mosel. Sie ging nach Hamburg, wo sie sechs Jahre bei Wolfgang Joop und zwei Jahre im Atelier von Jill Sander tätig war. Continue reading „Sie steht für Luxus pur“ Hamburger Designerin Susann Eschenfelder geladen, die entspannt auf einem Barocksessel mit vergoldeten Lehnen sitzt und über ihre Arbeit plaudert. Sie ist kaum geschminkt. Zu einer schicken lila Samthose trägt sie einen einfachen schwarzen Cashmerepulli. Vor ihr hockt Nelly, eine Jack-Russel-Hündin, die jeden Besucher mit lautem Bellen ankündigt. „Meine Grundausbildung in Modedesign absolvierte ich in Trier“, erzählt die zierliche Frau. Doch es hielt sie nicht lange in der Stadt an der Mosel. Sie ging nach Hamburg, wo sie sechs Jahre bei Wolfgang Joop und zwei Jahre im Atelier von Jill Sander tätig war. Continue reading „Sie steht für Luxus pur“

Von Dr. László Kova

EU- Beitritt von Estland und Ungarn

Prof. Dr. Helmut Greve, Dr.Ulf Lange, Honorarkonsul Honorargeneralkonsul der Republik Ungarn der Republik Estland

Ihre Sprachen klingen ähnlich, stellt jeder fest, der einen Ungar und einen Esten sprechen hört. Das ist kein Wunder, denn sie lebten in enger Nachbarschaft miteinander ( auch mit den Finnen) am Wolga-Knie, gehören zu der selben Sprachfamilie. Ihre Wege trennten sich jedoch in der Geschichte (ca. um 8. Jahrhundert v.u.Z.): Die Esten wanderten nach Norden, die Ungarn nach Südwesten. Continue reading „Wieder zusammen“

Ungarische Puszta: Romantik und Wahrheit

Von Dr. László Kova

Von Debrecen kommend steigen die Touristen unter der Leitung der deutschsprachigen Reiseleiterin auf einen Hochsitz. Vor ihnen erstreckt sich die endlose und diesmal grüne Puszta bis zum fernen Horizont, über ihnen ruht der blaue Himmel wie eine Glocke aus feinem Glas. Man spricht nicht, man bewundert den Anblick. In der Ferne bewegt sich etwas. Mit Feldstechern entdeckt man eine Ménes (Pferdeherde), dann eine Gulya (Rinderherde), eine Juhnyáj (Schafherde) und noch weiter eine Konda (Schweineherde). Die herrlichen Tiere grasen ruhig auf den satten Wiesen. Es ist eine Szene wie in einem Film oder wie es vor gut tausend Jahren nach der Landnahme Pannoniens (Ungarn) hätte sein können. Es herrscht eine unfassbare Stille, nur die Vögel zwitschern, die mal in Scharen, mal einzeln über die Fremden hinwegziehen. Ihr Gesang klingt wie eine sorgfältig komponierte Musik, Musik der einzigartigen Natur im Naturschutzgebiet Hortobágy. Die Zeit ist hier fast stehen geblieben, bzw. tickt wesentlich langsamer als in den Städten. Gott sei Dank. Die Naturschutzorganisationen kümmern sich darum, dass diese Naturschönheit in möglichst unberührter Form für die nächsten Generationen erhalten bleibt. Es gibt viel zu tun. Philosophisch drückt es ein Aufruf aus, wonach man handeln soll: „Dieses Land haben wir nicht von den Vorfahren geerbt, sondern von unseren Enkeln ausgeliehen bekommen.“ Und das verpflichtet. Continue reading „Wo die Pferde frei galoppieren“

Von Manuel Ruoff Von Manuel Ruoff

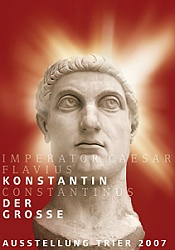

„Zweitausend Jahre Geschichte blicken auf euch herab!“ Der Lateinlehrer aus Hannover bemüht sich vergeblich, seine Siebzehnjährigen für die monumentalen Kaiserthermen zu interessieren. Das ändert sich schlagartig, als der fränkische Tribun Mallobaudis in bestickter Tunika, das Schwert an der linken Seite, mit einem zackigen „Salve“ die Szene betritt. Gebieterisch fordert er die Anwesenden zu einem Gang durch die größte römische Bäderanlage außerhalb Roms auf. Und nun beginnt eine Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte der einstigen Augusta Treverorum, gespickt mit pikanten Einzelheiten über Intrigen römischer Würdenträger und die listigen Finten der germanischen Untertanen.

Der traditionelle Rundgang beginnt an der Porta Nigra – dem Schwarzen Tor – der antiken nördlichen Stadtbefestigung. Das gigantische Amphitheater, die gut erhaltenen Barbarathermen und andere bedeutende Bauwerke legen auch heute noch Zeugnis ab von der Bedeutung Triers, das sich zu Zeiten Kaiser Konstantins (275 bis 337) stolz das „deutsche Rom“ nannte. Mit 70.000 Einwohnern war es nicht nur die größte Stadt nördlich der Alpen, sondern eine der wichtigsten Continue reading „Hommage an Konstantin, den ersten christlichen Kaiser Roms“

Von Uta Buhr

„Warum müssen Frauen immer tratschen!“ Die beiden jungen Männer am Nebentisch sehen ihre Begleiterinnen missbilligend an. Dabei hatten die zwei ganz harmlos über den Kellner getuschelt, der die fehlende Haarpracht auf seinem Kopf durch überlange Koteletten wettzumachen suchte. Doch dann bleibt dem einen Jüngling buchstäblich die Kuchengabel im Mund stecken: „Seht mal die da. Die sieht ja aus wie ein Salamander.“ In der Tat, die kleine Frau, die gerade vorbeischwebt, trägt grüne Leggins, gelbe Turnschuhe und ein gelb-grünes T-Shirt. Das Tüpfelchen auf dem i aber ist eine grüne Schleife, die auf dem flachsblonden Haar thront. „Allmächtiger, da wird man ja sehkrank“, stöhnt der andere. „Nee, diese Farben stehen dem Mädel wirklich nicht.“ Beide Herren recken die Hälse, und bevor die junge Dame im Eckladen verschwindet, fällen sie ihr letztes Urteil: „Schöne Beine hat sie auch nicht. Und das bei dem kurzen Hemd.“ „Ich denke Männer tratschen nicht“, erregt sich die Freundin zur Rechten. „Wer redet denn von Tratsch“, kommt es kühl zurück. „Das war lediglich eine kritische Bestandsaufnahme.“ – Es lebe der kleine Unterschied! Continue reading „Der kleine Unterschied“

Zum 65. Geburtstag am 19.05. ehrte die Freie und Hansestadt Hamburg die unvergessene Sängerin Alexandra mit der Benennung einer Straße

Von Manuela Rosenthal- Kappi

Am 19. Mai, dem Tag, an dem die am 31. Juli 1969 tödlich verunglückte Sängerin Alexandra 65 Jahre alt geworden wäre, hatten die Kulturbehörde der Stadt Hamburg und der Alexandra-Freunde-Verein e.V. zur feierlichen Enthüllung der Straßenneubennung “Alexandra-Stieg” zu Ehren der Künstlerin in den Elbpark Entenwerder eingeladen. Kurz zuvor noch hatte es in Strömen gegossen, die Veranstaltung schien buchstäblich ins Wasser zu fallen. Es war Hamburger Schmuddelwetter. Doch plötzlich, pünktlich zu Beginn der Veranstaltung, riß der Himmel auf, die Sonne schien durch den Wolkenvorhang. Am 19. Mai, dem Tag, an dem die am 31. Juli 1969 tödlich verunglückte Sängerin Alexandra 65 Jahre alt geworden wäre, hatten die Kulturbehörde der Stadt Hamburg und der Alexandra-Freunde-Verein e.V. zur feierlichen Enthüllung der Straßenneubennung “Alexandra-Stieg” zu Ehren der Künstlerin in den Elbpark Entenwerder eingeladen. Kurz zuvor noch hatte es in Strömen gegossen, die Veranstaltung schien buchstäblich ins Wasser zu fallen. Es war Hamburger Schmuddelwetter. Doch plötzlich, pünktlich zu Beginn der Veranstaltung, riß der Himmel auf, die Sonne schien durch den Wolkenvorhang.

Das Schild ist enthüllt!

v. l. Evaldas Ignatavacius, Dr. Michael Rasig, Rüdiger Elwart, Marc Boettcher, Marleen Zaus, Renate Scholten, Axel Wieder

Neben Vertretern der Stadt Hamburg, Familienangehörigen und dem Vorstand des Alexandra-Freunde-Vereins war auch der litauische Botschafter Evaldas Ignatavacius eigens aus Berlin angereist, um dem Ereignis beizuwohnen und eine Ansprache zu halten. Nachdem der Vereinsvorsitzende Dr. Michael Rasig die Teilnehmer begrüßt hatte, sprach Rüdiger Elwart vom Bezirksamt Hamburg-Mitte davon, welche Bedeutung die ehemalige Bürgerin Alexandra, die damals noch Doris Nefedov hieß, für die Stadt hatte und umgekehrt, welche Bedeutung die Hansestadt für die Sängerin besaß. Alexandra hatte entscheidende Jahre für ihr persönliches Leben in Hamburg-Rothenburgsort verbracht, nur wenige hundert Meter vom Veranstaltungsort entfernt, an dem sich damals ein Schrottplatz befand, Zigeuner campierten, die ersten Fotoaufnahmen der Sängerin Alexandra entstanden. Continue reading „Sehnsucht nach salziger Luft, dem Kreischen der Möwen und dem Tuten der Schiffe“

Hotel Jagdhof Glashütte

Von Uta Buhr

Die Anfahrt durch das Wittgensteiner Land ist ein einzigartiges Naturerlebnis. Der Weg über Siegen führt durch tiefe Mischwälder, vorbei an Teichen und murmelnden Bächen direkt zum „Jagdhof Glashütte.“ Der Name, finden viele Gäste, wird dem schlossartigen,

reich mit Zinnen, Türmchen und Erkern versehenen Gebäude nicht gerecht. Üppiger Blumenschmuck quillt aus den Fensternischen, ziert die Balkone. „Jagdschloss“ wäre angemessener. Nach Einbruch der Dämmerung von allen Seiten angestrahlt, erinnert der lang gestreckte Bau tatsächlich an ein verwunschenes Schloss aus der Märchensammlung der Brüder Grimm.

Die von einer Galerie gesäumte Halle ist mit bequemen Sitzmöbeln und kostbaren Orientteppichen ausgestattet. Im offenen Kamin knistern Holzscheite. An den Wänden prangen Geweihe und Gemälde mit Jagdmotiven. „Der uns umgebende Wald ist randvoll mit Wild“, sagt Edmund Dornhöfer, Eigentümer und Direktor des Hotels in Personalunion. Die Trophäen stammen von hiesigen Jägern. Schon sein Vater, der hier einst eine bescheidene Gaststätte für Fuhrleute und Forstarbeiter betrieb, war ein eifriger Sammler. Nach dessen frühem Tod übernahm der Sohn im Alter von zwanzig Jahren den Betrieb und baute ihn nach und nach zu dem aus, was er heute ist – Mitglied der feinen Hotelgruppe Relais & Châteaux, ausgezeichnet mit drei Kronen im „Varta Hotel Guide“,

erwähnt in der „Gastro Bibel“ – kurz eines der „Top Five“ unter Deutschlands Country-

Residenzen. Continue reading „Idylle mitten im Wald“

Vor 200 Jahren wurde der Frieden von Tilsit unterzeichnet

Von Manuel Ruoff

Unerbittlich hatten die Franzosen nach der den Vierten Koalitionskrieg entscheidenden Schlacht von Friedland vom 14. Juni 1807 die verbündeten Russen und Preußen durch Ostpreußen vor sich her getrieben, bis diese sich hinter die Memel ins Memelland zurückgezogen hatten. Mit dem Fluß hatten Napoleons Truppen das letzte natürliche Hindernis vor dem Zarenreich erreicht. Überschritten sie nun auch noch die Memel, lag das russische Baltikum schutzlos vor ihnen. Eine Fortsetzung des Vierten Koalitionskrieges auf russischem Boden und damit ein Kampf Rußlands um die eigene territoriale Integrität wollten zu diesem Zeitpunkt jedoch weder der Kaiser der Franzosen noch der russische Zar Alexander I.

Napoleon hatte im Vierten Koalitionskrieg gerne gegen die Russen gefochten, um ihnen seinen eigenen Wert als Verbündeter plastisch vor Augen zu führen, doch im Gegensatz zu Preußen, dessen König er wegen dessen Entscheidungsschwäche verachtete, wollte er Rußland (noch) nicht erobern. Der Franzose betrachte Rußland nicht als seinen Hauptgegner. Vielmehr versuchte der Kaiser, den Zaren auf Kosten Preußens und auch Schwedens als Verbündeten gegen seinen vermeintlichen Hauptgegner Großbritannien zu gewinnen. Continue reading „Als Preußen seiner Auflösung nur knapp entging“

Unter dem Sternenhimmel Australiens

Von Dr. László Kova

Hamburg-Sydney (lak). In Hamburg: Abflug! In London: Umsteigen! In Bangkok: Zwischenstopp! In Sydney: Ankunft nach ca. 22 Flugstunden!

So war es mit uns. Beim Verlassen des Flugzeuges wollten unsere Beine nach dem langen Sitzen kaum funktionieren, wir fühlten uns äußerst erschöpft und schläfrig, aber ebenso froh, da wir endlich unser Ziel erreicht hatten.

Eine Hafenrundfahrt vom Circular Quay gehört zum Pflichtprogramm in Sydney. Von der Fähre aus kann man die schönsten Ausblicke auf die rasch entwickelnde Weltstadt gewinnen. Bei Aus- und Einfahrt des Hafens werden die Fahrgäste vom ´Sydney Opera Hous´ begrüßt.

Wir landeten nicht nur in einer anderen Welt südwärts vom Äquator, sondern auch in einer anderen Jahreszeit. Beim Abflug war es bei uns Winter, bei der Ankunft war es dort Hochsommer. Eine Hitze! Darauf bereiteten wir uns schon im Flugzeug vor, tauschten unsere Sachen leichtere um. Continue reading „Der fünfte Kontinent“

Von Manuel Ruoff

Am 1. September 1961 geht das »große« VW Karmann Ghia Coupé 1500 in Serie

Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945 und der von Hunger, Not, Elend und Entbehrungen geprägten zweiten Hälfte der 40er Jahre begann sich in den 50er Jahren das sogenannte Wirtschaftswunder ganz allmählich auch in den Portemonnaies der Bundesbürger bemerkbar zu machen, um dann in den „fetten“ 60er Jahren mit Voll- und Überbeschäftigung seine Blüte und seinen Höhepunkt zu erleben. Der Kreis der Westdeutschen, die mit einem VW Käfer angefangen hatten und sich nun mehr leisten wollten und auch konnten, wuchs. Um diese Aufsteiger auch anzusprechen und nicht an andere Marken zu verlieren, brachte das Volkswagenwerk an der Wende von den 50er zu den 60er Jahren einen neuen Mittelklassewagen mit 1,5-Liter-Maschine auf den Markt, den ebenfalls von Porsche entwickelten und gleichfalls von einem luftgekühlten Heckmotor über die Hinterräder angetriebenen Typ 3. Dieser wie der Käfer zweitürige VW 1500 wurde sowohl als Stufenhecklimousine als auch als Kombi – bei Volkswagen seit jener Zeit bis zum heutigen Tag „Variant“ genannt – angeboten.

Aufgrund der unerwartet guten Verkaufszahlen des ab 1955 als Coupé und 1957 auch als Cabrio gebauten „kleinen“ Karmann Ghia auf Basis des Typs 1, sprich des Käfers, lag es für das Volkswagenwerk nahe, mit den selben Partnern auch einen geschlossenen und einen offenen Sportwagen auf Basis des Typs 3 zu bauen. Continue reading „Der VW mit den markanten »Augenbrauen«“

Von Dr. László Kova

Vorgeschichte: Entstehungsgeschichte eines farbenfrohen Bilderzyklus, der auf Realität beruht und poetischen Träumen entsprungen ist: Eines Abends, als ich meinen Kindern, dem dreijährigen David und der siebenjährigen Amanda, wieder einmal ein Märchen erzählen sollte, fiel mir nichts Neues ein. Nach langer Überlegung erzählt ich dann doch eines, eines, das doch keines war, sondern eine wahre Geschichte.

Jener Sommer, der war warm und trocken, so, wie es sich ein Städter wünscht. Der Motor des Autos summte leise und gleichmäßig, bloß einige Schlaglöcher der Straße gaben ab und zu einen unangenehm tiefen Ton. Continue reading „Traum in der Puszta“

Ungarn/Szeged, die Heimat der Pick Salami

Von Dr. László Kova

Eidelstedt/Szeged (lak). “Wo wird die Pick Salami hergestellt?”, frage ich jemanden eines Spätnachmittags in Budapest. Die Antwort lautete wie aus einem Kochbuch zitiert: „Nehme den Fernbus nach Szeged, fahre bequem auf der Autobahn nach Süden ans Ufer des „blonden“ Flusses Theiß und genieße die Stadt des Sonnenscheins, der Skulpturen, der Jugendstilhäuser und die lebhafte Kultur, atme die historische Luft ein und koste dort die weltberühmte ungarische Salami.“ Und ich tat es. Continue reading „Hier geht es um die Wurst“

Von Dr. László Kova

Soumi, sage ich leise und wiederhole: Soumi. Das Wort klingt in meinem Ohr wie ein Mädchenname, zart, zärtlich. Dann schließe ich meine Augen, da ich alles mythosartig erleben möchte, ich möchte mich in einen unwahrscheinlichen Traum versetzen: Die ganze Reise mit den Sinnen erleben. Dabei höre ich nicht mehr das gleichmäßige Summen der uns schiebenden Turbinen; das köstliche Angebot der schönen Stewardesse nehme ich auch nicht mehr wahr. Ja, mein Versuch scheint zu gelingen. Allmählich glaube ich, vor mir die tausend Seen dieses naturschönen Landes zu sehen. Dann wandere ich in der Zeit zurück und lande an dem Wolga-Knie, wo das Volk Soumi lebte. Sie fischten und jagten; Erwachsene, Jugendliche und die Lütten waren mit dem Überleben rege beschäftigt. Sie schwammen und fuhren selbstgebaute Boote, ritten schnelle Pferde.

Oh, so ein romantisches Leben, sagen wir heute. Das ist vollkommen falsch. Hätten die Menschen diesen Begriff damals gekannt, hätten sie sicherlich heftig dagegen protestiert. Das Beschaffen der Nahrung war ein knochenharter Kampf und häufig lebensgefährlich. Aber es gab in den Flüssen genügend Fisch, in den Wäldern und auf den Wiesen ausreichend Wild. Continue reading „Kunstreise nach Helsinki“

|  Der bekannteste Fernsehkommissar Nachkriegsdeutschlands kam am 6. November 1910 in Preußens Hauptstadt Berlin zur Welt. Seine Eltern waren die Schauspieler Fritz Odemar und Erika Nymgau. Aufgewachsen ist Erich Odemar, wie Erik Ode eigentlich hieß, in Hamburg. Seine Mutter spielte am Altonaer Theater. Durch seine Eltern in doppelter Weise vorbelastet, spielte Ode bereits zwölfjährig in einem Film mit. Es war der Stummfilm „INRI“, bei dem er mit Henny Porten und Asta Nielsen vor der Kamera stand. Eigentlich wollte er ja Kameramann werden, aber er setzte dann doch die als Zwölfjähriger begonnene Karriere fort.

Der bekannteste Fernsehkommissar Nachkriegsdeutschlands kam am 6. November 1910 in Preußens Hauptstadt Berlin zur Welt. Seine Eltern waren die Schauspieler Fritz Odemar und Erika Nymgau. Aufgewachsen ist Erich Odemar, wie Erik Ode eigentlich hieß, in Hamburg. Seine Mutter spielte am Altonaer Theater. Durch seine Eltern in doppelter Weise vorbelastet, spielte Ode bereits zwölfjährig in einem Film mit. Es war der Stummfilm „INRI“, bei dem er mit Henny Porten und Asta Nielsen vor der Kamera stand. Eigentlich wollte er ja Kameramann werden, aber er setzte dann doch die als Zwölfjähriger begonnene Karriere fort.

Dies vorweg: Wer Otto nicht mag, hat keinen Geschmack! Auch mit nahezu 60 – am 22. Juli feiert er Geburtstag – strahlt er einen unwiderstehlichen Charme aus. Ein paar Falten um die Augen – Lachfältchen eben – das Blondhaar etwas schütterer. Ja, und ein wenig fülliger scheint der einstige „Strich in der Landschaft“ auch geworden zu sein. Doch sonst ist er ganz der Alte, der sich stets mit seinem vollen Namen Otto Waalkes vorstellt, aber jeden gleich ermutigt, ihn schlicht beim Vornamen zu nennen. „Otto wird sechzig. Glaub’ ja nicht, das rächt sich. Glaub’ lieber, das gibt sich. Dann wird er noch siebzig“, tönt er uns entgegen, als wir sein Büro im feinen Hamburger Stadtteil Uhlenhorst betreten. Und dann setzt er gleich noch eins drauf: „Sechzig Jahre und kein bisschen heiser, hahaha!“ So entspannt wie er da sitzt, einen Becher Tee vor sich, das berühmte schräge ottonische Grinsen auf den Lippen, wird er auch noch mit achtzig und gar neunzig die Nation mit seinen Späßen erheitern. „Jetzt geht doch die Party erst richtig los“, freut er sich. „Sehen Sie nur, wie erfolgreich Udo Jürgens, die Stones, Udo Lindenberg, Loriot sind…“ Dinos wie er. „Tja, und was mich betrifft: Humor hat nun mal kein Verfallsdatum.“

Dies vorweg: Wer Otto nicht mag, hat keinen Geschmack! Auch mit nahezu 60 – am 22. Juli feiert er Geburtstag – strahlt er einen unwiderstehlichen Charme aus. Ein paar Falten um die Augen – Lachfältchen eben – das Blondhaar etwas schütterer. Ja, und ein wenig fülliger scheint der einstige „Strich in der Landschaft“ auch geworden zu sein. Doch sonst ist er ganz der Alte, der sich stets mit seinem vollen Namen Otto Waalkes vorstellt, aber jeden gleich ermutigt, ihn schlicht beim Vornamen zu nennen. „Otto wird sechzig. Glaub’ ja nicht, das rächt sich. Glaub’ lieber, das gibt sich. Dann wird er noch siebzig“, tönt er uns entgegen, als wir sein Büro im feinen Hamburger Stadtteil Uhlenhorst betreten. Und dann setzt er gleich noch eins drauf: „Sechzig Jahre und kein bisschen heiser, hahaha!“ So entspannt wie er da sitzt, einen Becher Tee vor sich, das berühmte schräge ottonische Grinsen auf den Lippen, wird er auch noch mit achtzig und gar neunzig die Nation mit seinen Späßen erheitern. „Jetzt geht doch die Party erst richtig los“, freut er sich. „Sehen Sie nur, wie erfolgreich Udo Jürgens, die Stones, Udo Lindenberg, Loriot sind…“ Dinos wie er. „Tja, und was mich betrifft: Humor hat nun mal kein Verfallsdatum.“  „Quelle honte – welche Schande! Fast hundert Jahre haben meine Mitbürger gebraucht, um endlich das Genie Paul Cézannes zu begreifen. Henri Pontier, der Direktor des Museums der Schönen Künste in Aix, hat sich seinerzeit geweigert, jemals ein Werk Cézannes zu zeigen. Zum ersten Mal wurde er dort 1984 ausgestellt.“ Josianes dunkle Augen blitzen vor Zorn. Sie selbst ist in Aix-en-Provence geboren, Studentin der Rechte an der hiesigen Universität und stolz auf ihre schöne Stadt.

„Quelle honte – welche Schande! Fast hundert Jahre haben meine Mitbürger gebraucht, um endlich das Genie Paul Cézannes zu begreifen. Henri Pontier, der Direktor des Museums der Schönen Künste in Aix, hat sich seinerzeit geweigert, jemals ein Werk Cézannes zu zeigen. Zum ersten Mal wurde er dort 1984 ausgestellt.“ Josianes dunkle Augen blitzen vor Zorn. Sie selbst ist in Aix-en-Provence geboren, Studentin der Rechte an der hiesigen Universität und stolz auf ihre schöne Stadt. Bei strahlendem Sonnenschein schlendern wir mit ihr den Cours Mirabeau, die Prachtstraße mit ihren barocken Bürgerhäusern, belebten Cafés und sprudelnden Brunnen, hinunter. Bunte Fahnen, die auf die Festivitäten zu Ehren des großen Sohnes hinweisen, flattern in der leichten Brise. Die „Route Cézanne“ wird durch runde, in das Straßenpflaster eingelassene Bronzeplaketten markiert. Und schon stehen wir vor dem „Musée Granet“ an der Place Jean de Malte, in dem vom 9. Juni bis 17.

Bei strahlendem Sonnenschein schlendern wir mit ihr den Cours Mirabeau, die Prachtstraße mit ihren barocken Bürgerhäusern, belebten Cafés und sprudelnden Brunnen, hinunter. Bunte Fahnen, die auf die Festivitäten zu Ehren des großen Sohnes hinweisen, flattern in der leichten Brise. Die „Route Cézanne“ wird durch runde, in das Straßenpflaster eingelassene Bronzeplaketten markiert. Und schon stehen wir vor dem „Musée Granet“ an der Place Jean de Malte, in dem vom 9. Juni bis 17.

A jáki templom és a budai vár, kincses Kolozsvár házsongárdi temetőjének tört kövei és porladó keresztjei és Fiume városközpontja, Árva vára (amely „Magas és meredek, felnyúl a fellegig,/Tán még a villám is alatta születik”) és a tatárok elpusztította Nagyvárad romjaiban is hatalmas múltat mutató vára, a mohácsi főtéren álló városháza („És Mohács porából oly nemzet születne,/ Mely soha vak vezért többé nem követne”) és a munkácsi vár („A szabadság hőseinek tanyája /Ime most rabok hona…”) mind ezt példázzák. Az album mintegy félezer képet tartalmaz, a képek többségében a magyar irodalom jeleseinek a helységre vonatkozó soraival. Fáradozásaim célja, hogy mindezt átnyújthassam, mint egy sokszínű virágcsokrot, megragadva egy-egy „pillanatot” az új évezred küszöbén.

A jáki templom és a budai vár, kincses Kolozsvár házsongárdi temetőjének tört kövei és porladó keresztjei és Fiume városközpontja, Árva vára (amely „Magas és meredek, felnyúl a fellegig,/Tán még a villám is alatta születik”) és a tatárok elpusztította Nagyvárad romjaiban is hatalmas múltat mutató vára, a mohácsi főtéren álló városháza („És Mohács porából oly nemzet születne,/ Mely soha vak vezért többé nem követne”) és a munkácsi vár („A szabadság hőseinek tanyája /Ime most rabok hona…”) mind ezt példázzák. Az album mintegy félezer képet tartalmaz, a képek többségében a magyar irodalom jeleseinek a helységre vonatkozó soraival. Fáradozásaim célja, hogy mindezt átnyújthassam, mint egy sokszínű virágcsokrot, megragadva egy-egy „pillanatot” az új évezred küszöbén. hogy álmát megvalósíthassa. Megboldogult apám 1945 után Svédországba akart kivándorolni, de a kiutazási engedélyét még a mai napig sem kézbesítették! 1956 októberében a vállalati teherautóval megállt a ház elött, „Ilonka, dobd a dunyhákat a platóra, s három óra múlva Bécsben leszünk“, mondta, de anyám két kezét összetéve, minket, három gyermekét átölelve kérte, hogy ne induljuk el az ismeretlenbe, mert valamelyik ausztriai lágerben fogunk elpusztulni. Maradtunk, elégedetlenkedtünk, a zárt konyhaajtó mögött heves politikai vitákat folytattunk… De többre nem kerülhetett sor.

hogy álmát megvalósíthassa. Megboldogult apám 1945 után Svédországba akart kivándorolni, de a kiutazási engedélyét még a mai napig sem kézbesítették! 1956 októberében a vállalati teherautóval megállt a ház elött, „Ilonka, dobd a dunyhákat a platóra, s három óra múlva Bécsben leszünk“, mondta, de anyám két kezét összetéve, minket, három gyermekét átölelve kérte, hogy ne induljuk el az ismeretlenbe, mert valamelyik ausztriai lágerben fogunk elpusztulni. Maradtunk, elégedetlenkedtünk, a zárt konyhaajtó mögött heves politikai vitákat folytattunk… De többre nem kerülhetett sor. A 2007. évi Sydneyi Magyar Találkozó nívós és sokrétű programot nyútott. A képen az irodalmi műsor után Balla József költő, a Brisbanei Trianoni Társaság elnöke (középen), Lado László, az Adeladei Magyar Klub elnöke (jobbra) és jómagam vagyunk láthatók.

A 2007. évi Sydneyi Magyar Találkozó nívós és sokrétű programot nyútott. A képen az irodalmi műsor után Balla József költő, a Brisbanei Trianoni Társaság elnöke (középen), Lado László, az Adeladei Magyar Klub elnöke (jobbra) és jómagam vagyunk láthatók. Adelaideben (balra) Herendi János és felesége Márta néni vendégei voltunk, akik a magyar újság lelkes írói és szerkesztői. Dr. Bakonyi Zoltán orvos és felesége Babus (jobbra) programjanink szervezői voltak. Középen feleségem Witka, én pedig a fényképezőgép mögött bujkálok.

Adelaideben (balra) Herendi János és felesége Márta néni vendégei voltunk, akik a magyar újság lelkes írói és szerkesztői. Dr. Bakonyi Zoltán orvos és felesége Babus (jobbra) programjanink szervezői voltak. Középen feleségem Witka, én pedig a fényképezőgép mögött bujkálok. Brisbane és környékének szépségeivel Hegedűs Isván és felesége Zsizsi ismertetett meg. Isván születésnapja jó alkalom volt arra is, hogy sok kedves barátját ismerhettük meg.

Brisbane és környékének szépségeivel Hegedűs Isván és felesége Zsizsi ismertetett meg. Isván születésnapja jó alkalom volt arra is, hogy sok kedves barátját ismerhettük meg. A Sydney közelében elhelyezkedő festői Blue Mountains területén találkozhattunk egy ´irodalmi koncert´ után Gumlár előadóművésszel, aki Heks András költö angolul előadott verseit szinezte kiváló didgeridoo zenével. A képen én, Gumlár és Witka látható.

A Sydney közelében elhelyezkedő festői Blue Mountains területén találkozhattunk egy ´irodalmi koncert´ után Gumlár előadóművésszel, aki Heks András költö angolul előadott verseit szinezte kiváló didgeridoo zenével. A képen én, Gumlár és Witka látható. Auf den ersten Blick erinnert mich das Ambiente dieses Ateliers – oder besser – dieses herrschaftlichen Salons an ein Schillersches Gedicht, das ich als Pennälerin noch auswendig lernen musste. „Der Sänger“ sieht sich in einem „Saal voll Pracht und Herrlichkeit“ um und ist geblendet. Dann fällt ihm spontan ein, daß er singen und nicht seine optischen Sinne ergötzen soll. Ähnlich geht es mir in diesem Raum – gefühlte 200 qm – der mit einer Fülle erlesener Gegenstände ausgestattet ist. Antike chinesische Stühle, mit langstieligen Orchideen geschmückte Designertische, prachtvolle Spiegel, funkelnde Kristallprismen an den Decken und farbenprächtige Teppiche fesseln das Auge. Ich bin zu einem Interviewtermin mit der

Auf den ersten Blick erinnert mich das Ambiente dieses Ateliers – oder besser – dieses herrschaftlichen Salons an ein Schillersches Gedicht, das ich als Pennälerin noch auswendig lernen musste. „Der Sänger“ sieht sich in einem „Saal voll Pracht und Herrlichkeit“ um und ist geblendet. Dann fällt ihm spontan ein, daß er singen und nicht seine optischen Sinne ergötzen soll. Ähnlich geht es mir in diesem Raum – gefühlte 200 qm – der mit einer Fülle erlesener Gegenstände ausgestattet ist. Antike chinesische Stühle, mit langstieligen Orchideen geschmückte Designertische, prachtvolle Spiegel, funkelnde Kristallprismen an den Decken und farbenprächtige Teppiche fesseln das Auge. Ich bin zu einem Interviewtermin mit der  Hamburger Designerin Susann Eschenfelder geladen, die entspannt auf einem Barocksessel mit vergoldeten Lehnen sitzt und über ihre Arbeit plaudert. Sie ist kaum geschminkt. Zu einer schicken lila Samthose trägt sie einen einfachen schwarzen Cashmerepulli. Vor ihr hockt Nelly, eine Jack-Russel-Hündin, die jeden Besucher mit lautem Bellen ankündigt. „Meine Grundausbildung in Modedesign absolvierte ich in Trier“, erzählt die zierliche Frau. Doch es hielt sie nicht lange in der Stadt an der Mosel. Sie ging nach Hamburg, wo sie sechs Jahre bei Wolfgang Joop und zwei Jahre im Atelier von Jill Sander tätig war.

Hamburger Designerin Susann Eschenfelder geladen, die entspannt auf einem Barocksessel mit vergoldeten Lehnen sitzt und über ihre Arbeit plaudert. Sie ist kaum geschminkt. Zu einer schicken lila Samthose trägt sie einen einfachen schwarzen Cashmerepulli. Vor ihr hockt Nelly, eine Jack-Russel-Hündin, die jeden Besucher mit lautem Bellen ankündigt. „Meine Grundausbildung in Modedesign absolvierte ich in Trier“, erzählt die zierliche Frau. Doch es hielt sie nicht lange in der Stadt an der Mosel. Sie ging nach Hamburg, wo sie sechs Jahre bei Wolfgang Joop und zwei Jahre im Atelier von Jill Sander tätig war.

Von Manuel Ruoff

Von Manuel Ruoff Am 19. Mai, dem Tag, an dem die am 31. Juli 1969 tödlich verunglückte Sängerin Alexandra 65 Jahre alt geworden wäre, hatten die Kulturbehörde der Stadt Hamburg und der Alexandra-Freunde-Verein e.V. zur feierlichen Enthüllung der Straßenneubennung “Alexandra-Stieg” zu Ehren der Künstlerin in den Elbpark Entenwerder eingeladen. Kurz zuvor noch hatte es in Strömen gegossen, die Veranstaltung schien buchstäblich ins Wasser zu fallen. Es war Hamburger Schmuddelwetter. Doch plötzlich, pünktlich zu Beginn der Veranstaltung, riß der Himmel auf, die Sonne schien durch den Wolkenvorhang.

Am 19. Mai, dem Tag, an dem die am 31. Juli 1969 tödlich verunglückte Sängerin Alexandra 65 Jahre alt geworden wäre, hatten die Kulturbehörde der Stadt Hamburg und der Alexandra-Freunde-Verein e.V. zur feierlichen Enthüllung der Straßenneubennung “Alexandra-Stieg” zu Ehren der Künstlerin in den Elbpark Entenwerder eingeladen. Kurz zuvor noch hatte es in Strömen gegossen, die Veranstaltung schien buchstäblich ins Wasser zu fallen. Es war Hamburger Schmuddelwetter. Doch plötzlich, pünktlich zu Beginn der Veranstaltung, riß der Himmel auf, die Sonne schien durch den Wolkenvorhang.