Der neuste Lyrikband von Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, beschwört durch die Dichtkunst eine Metaphysik des Dauernden im Flüchtigen.

Der neuste Lyrikband von Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, beschwört durch die Dichtkunst eine Metaphysik des Dauernden im Flüchtigen.

In diesem Band sind sowohl schematische, als auch manchmal intuitive Beschreibungen des persönlich erlebten Transzendentalen versammelt – sie gehen Hand in Hand mit Erörterungen von fernöstlichem Gedankengut und mystischer Tradition u.a. des Christentums: „Gib dich zufrieden und sei stille“ (S.11).

Hauptthema des Bandes, die Definition von „Wirklichkeit“ und deren Grenzen wird in Gedichten wie „Haiku I “ (S. 9), „Vorläufigkeit“ (S. 28) ausgedrückt. Darum bedeutet Fritsch zu lesen immer auf einem Bewusstseinsstrom zu navigieren, auf dem alle Substanzen, Gefühle und Beziehungen unaufhörlich in Transformation sind: „Die nächsten 60“ (S.16) „Da“ (S. 34).

„Komm und wachse“ ist die eine Botschaft: „Ich werde nicht bescheiden sein“ die andere (S. 49). und zum Moment zu sagen „verweile doch, du bist zu schön“ ist immer Falschheit und Selbstbetrug gewesen; Vervollständigung und Transzendenz wurden so verpasst. Dann wird die Zeit zu einem Gefängnis, denn wo keine Veränderung stattfindet, wird Stasis zum Verfall: „Ewige Jugend“ (S. 62) besagt in einem skeptischen Ton, was ebenso unmöglich wie unpassend ist: „Du willst …, dass ich Deinem Blick/anheimfalle/ … die Uhren/rückwärtsdrehn/Wunder wirken“. Stillstand erst bringt Sterblichkeit d.h. Gefangenschaft im Ich: „Zeitstillstand“ (S.74).

Sobald das „Glück ohne Ende“ sich erfüllt, wird es zu einer Erinnerung. Darum ist Glück ohne Ende eine Legende. „Die Legende vom Glück ohne Ende“ (S 65). Das von einer spießbürgerlichen Mittelschicht ersehnte „Glück ohne Ende“ (S. 69) steht als leer und hässlich entlarvt da.

Der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben, Nacht ebenso wenig das Gegenteil von Tag „Sehnsucht“ (S. 76), sondern Ausdruck der Ewigkeit: „Sehnsucht geerdet /in Sinn und Verstand … im Haar.“ Die letzten 7 Zeilen dieses Gedichts erinnern an die Aussage des Sufimystikers Imadeddin Nesimi: „Ins Absolute schwand ich hin. Mit Gott bin ich zu Gott geworden.“ Die Einheit der Welt besteht in Gott, der nicht außerhalb oder über, sondern in der Welt realisierbar ist: „Zwischentöne“ (S. 82). Jedoch existiert neben der immanenten Gottesebene eine transzendentale (c.f. Spinoza), auf der alle Elemente vereint sind. Das kann man auch von „Ausflug in die Zeit“ (S.100) behaupten.

Gott ist für den Pilger ein Paradox: „Licht ohne gleichen, das dunkel ist,/ in dem wir sehn.“ Des Pilgers Auffassung der Wirklichkeit ist unvollkommen und „beschlagen“ (c.f. 1. Kor. 13:12): Doch am Ende seiner Zeit sieht er ohne Schleier, „Nur eins dies Jahr“ (S.101), „Von Angesicht/ zu Angesicht“. Die Zeit kann nur punktuell Heimat werden, sie bleibt ein Tal der Tränen.

Jenseits der Zeit kann und muss man sich dann von den Elementen treiben lassen – wenn alle Zeiten zu einer Zeit zusammenkommen – das ist die Dialektik von Sein und Nicht-Sein. „Ich“ enthält in einem ewigen Augenblick alle Emotionen und überhaupt alles, was gewesen ist und was kommen wird. Gegensätze und Gegenteile sind versöhnt. „Ich“ ist befreit und nicht in der Zeit, sondern umgekehrt. Diese Herrschaft über die zeit besiegt den Tod: „Liedchen für den ewigen Augenblick – ein kaltes Gedicht“ (S. 88-89). In die Zeit hineingeboren zu sein, heißt auf eine Pilgerfahrt losgeschickt zu werden – „Nur eins dies Jahr“ (S. 101): „Die Zeit ein Wanderstab/ zu Gott…“ – auf der das Ego vor dem Körper stirbt – „Vorhangbrokat“ (S. 36) – . Tod und Sterben als Ende des hiesigen Fortlebens bedeuten die Transformation in einen anderen Zustand, die Erlangung von Frieden.

Der Band endet mit dem Gedicht „Gebet“ (S. 105). Eine Bitte an Gott und eine Zusammen- fassung der Merkmale des Pilgerlebens und dessen Hoffnung: „Mut und Neugier“, „Schönheit“, „Klugheit, Liebe dieser Welt/ zu Füßen legen und auferstehn…/ und dir Verstand und Herz und Sinn verdanken/ und meine Schranken testen …/ Ich komme zur Ruh und komm doch nicht zur Ruh,/bis ich ganz göttlich bin./Ich glaube und ich glaube nicht -“. Darum, liebe Leser(innen), mit Sybille Fritsch beten und „AUFSTAND WAGEN…“ !

Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, Geest-Verlag 2024, 116 S., 12 Euro,

ISBN 978-3-86685-974-6

Ein wahres Feuerwerk an Radio- und Live-Veranstaltungen hat die Schauspielerin Kornelia Kirwald für die Saison geplant:

Ein wahres Feuerwerk an Radio- und Live-Veranstaltungen hat die Schauspielerin Kornelia Kirwald für die Saison geplant:

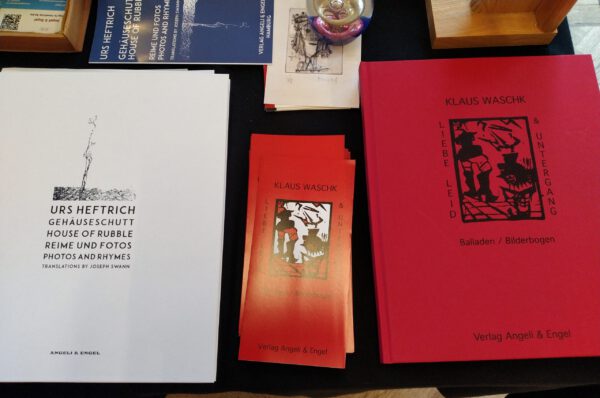

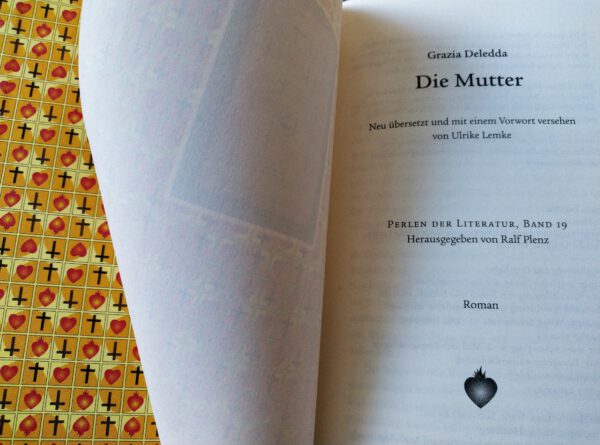

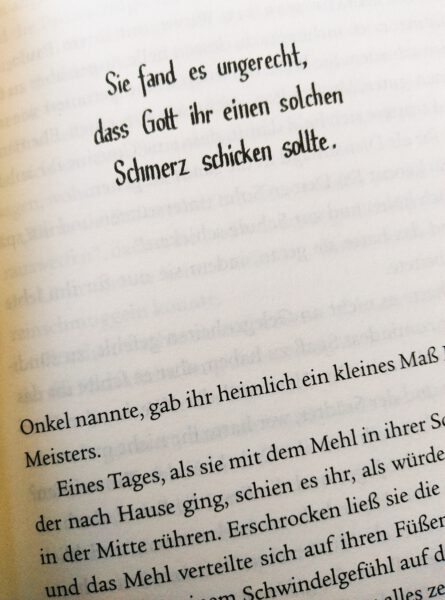

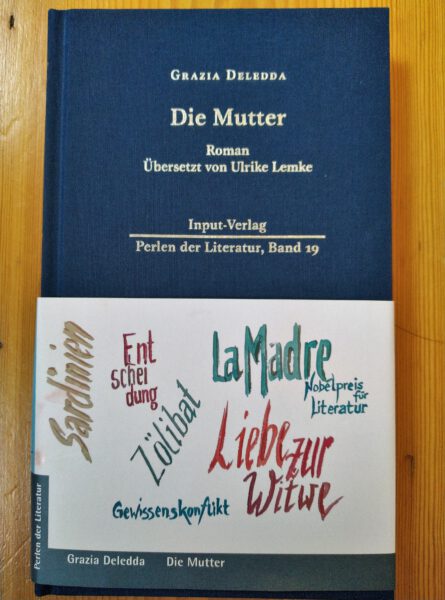

Am 25. Februar 2024 veranstaltete der Büchermacher Ralf Plenz in Kooperation mit der Hamburger Autorenvereinigung ein Treffen der Pirckheimer Gesellschaft in Hamburg-Altona. In der Alfred-Schnittke-Akademie konnten Interessierte sich über die Institutionen informieren, bibliophile Buchausgaben bewundern und erstehen. Dabei ging es auch um die Frage, was der Begriff „bibliophil“ denn eigentlich umfasst.

Am 25. Februar 2024 veranstaltete der Büchermacher Ralf Plenz in Kooperation mit der Hamburger Autorenvereinigung ein Treffen der Pirckheimer Gesellschaft in Hamburg-Altona. In der Alfred-Schnittke-Akademie konnten Interessierte sich über die Institutionen informieren, bibliophile Buchausgaben bewundern und erstehen. Dabei ging es auch um die Frage, was der Begriff „bibliophil“ denn eigentlich umfasst.

Als ich, frisch gebackene Sekretärin der Hamburger Autorenvereinigung, mit dem Korrekturlesen der Beiträge für die Anthologie „Spuk in Hamburg“ (Verlag Expeditionen, Hamburg 2014) befasst war, beeindruckten mich zwei Gedichte eines Lyrikers besonders, den ich bislang nur vom Sehen kannte. Dieser Lyriker arbeitete sehr traditionell, mit einem packend bildhaften und eloquenten Wortschatz, geschliffenem Metrum und gestochenem Versmaß. Wer war dieser Mensch, der einer offiziellen Version der Gattung Lyrik „linksbündiger Flattersatz“ mit althergebrachter Wortgewaltigkeit trotzte?

Als ich, frisch gebackene Sekretärin der Hamburger Autorenvereinigung, mit dem Korrekturlesen der Beiträge für die Anthologie „Spuk in Hamburg“ (Verlag Expeditionen, Hamburg 2014) befasst war, beeindruckten mich zwei Gedichte eines Lyrikers besonders, den ich bislang nur vom Sehen kannte. Dieser Lyriker arbeitete sehr traditionell, mit einem packend bildhaften und eloquenten Wortschatz, geschliffenem Metrum und gestochenem Versmaß. Wer war dieser Mensch, der einer offiziellen Version der Gattung Lyrik „linksbündiger Flattersatz“ mit althergebrachter Wortgewaltigkeit trotzte?

Wie schön! Nach drei Jahren coronabedingter Pause fand endlich wieder die Leipziger Buchmesse im Verbund mit der Manga-Comic-Con und dem Lesefest Leipzig statt. Mit rund 2.000 Ausstellern aus 40 Ländern, mehr als 3.000 Veranstaltungen und rund 3.200 Mitwirkenden an etwa 300 Veranstaltungsorten bot die Messe wie vor Corona eine große Bühne für Autorinnen und Autoren, für Verlage und natürlich für die Leserinnen und Leser. Oder sollte man genauer sagen Hörerinnen und Hörer? In zahlreichen Lesungen, Talkrunden, Interviews und Mitmachaktionen wurden alle Aspekte rund um Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vorgestellt. Aber es wurden auch – so ist es gute Tradition hier – viele Fragen zu den generellen Themen Zukunft des Buches, veränderte Lesegewohnheiten des Publikums und Situation der Autorinnen und Autoren diskutiert. Eher am Rande ging es auch um politische Themen.

Wie schön! Nach drei Jahren coronabedingter Pause fand endlich wieder die Leipziger Buchmesse im Verbund mit der Manga-Comic-Con und dem Lesefest Leipzig statt. Mit rund 2.000 Ausstellern aus 40 Ländern, mehr als 3.000 Veranstaltungen und rund 3.200 Mitwirkenden an etwa 300 Veranstaltungsorten bot die Messe wie vor Corona eine große Bühne für Autorinnen und Autoren, für Verlage und natürlich für die Leserinnen und Leser. Oder sollte man genauer sagen Hörerinnen und Hörer? In zahlreichen Lesungen, Talkrunden, Interviews und Mitmachaktionen wurden alle Aspekte rund um Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vorgestellt. Aber es wurden auch – so ist es gute Tradition hier – viele Fragen zu den generellen Themen Zukunft des Buches, veränderte Lesegewohnheiten des Publikums und Situation der Autorinnen und Autoren diskutiert. Eher am Rande ging es auch um politische Themen.

Wie vergänglich nicht nur sportlicher, sondern auch literarischer Ruhm ist, zeigte sich mir bei einem Gespräch im ARD-Forum mit dem großartigen Lyriker Jan Wagner. Der war 2015 umjubelter Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse im Bereich Belletristik gewesen, und nun berichtete er vor lichten Reihen über Idee und Produktion des Podcasts „Book of Songs“. Anschließend war ich der Einzige, der sich seinen wunderbaren Lyrik-Band „Regentonnenvariationen“ signieren ließ.

Wie vergänglich nicht nur sportlicher, sondern auch literarischer Ruhm ist, zeigte sich mir bei einem Gespräch im ARD-Forum mit dem großartigen Lyriker Jan Wagner. Der war 2015 umjubelter Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse im Bereich Belletristik gewesen, und nun berichtete er vor lichten Reihen über Idee und Produktion des Podcasts „Book of Songs“. Anschließend war ich der Einzige, der sich seinen wunderbaren Lyrik-Band „Regentonnenvariationen“ signieren ließ.

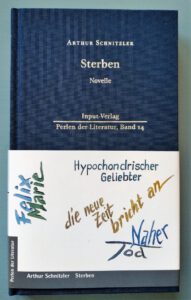

Man könnte glauben, dass dies ein trauriges, vielleicht gar trostloses Buch sei, resignativ durch das schwere Thema. Dass es kein Happy End geben wird, ist in der Atmosphäre der Geschichte angelegt. Wie das Ende aussehen wird, jedoch nicht, es bleibt bis zum Schluss spannend. Und nicht weniger spannend ist die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens, der Liebe, des Schönen und des Schrecklichen. Schnitzlers unvergleichliche, poetische Sprache schafft eine oszillierende Schönheit, die – gepaart mit der inhaltlichen Spannung – den Leser in den Bann schlägt.

Man könnte glauben, dass dies ein trauriges, vielleicht gar trostloses Buch sei, resignativ durch das schwere Thema. Dass es kein Happy End geben wird, ist in der Atmosphäre der Geschichte angelegt. Wie das Ende aussehen wird, jedoch nicht, es bleibt bis zum Schluss spannend. Und nicht weniger spannend ist die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens, der Liebe, des Schönen und des Schrecklichen. Schnitzlers unvergleichliche, poetische Sprache schafft eine oszillierende Schönheit, die – gepaart mit der inhaltlichen Spannung – den Leser in den Bann schlägt.