von Maren Schönfeld

Mit dem Betreten des Raumes setzt schlagartig Stille ein. Wie auf einer Zeitreise finde ich mich vor seinem Schreibtisch, eher ein Sekretär, sehe Tintenfass, Füllhalter und Briefpapier, einen Stapel Briefe, der auf Beantwortung wartet. Nur ein Stuhl, sonst keine Möbel in dem kleinen Zimmer. Den Sekretär vor eines der Erkerfenster gerückt, ein Raum für das Sehen nach außen, ins Grün, und nach innen. Kein Gegenstand, kein Zierrat lenkt ab.

Im August angekommen und wegen seines Aufzugs Aufsehen erregt: Von den Russlandreisen hatte er die Kleidung mitgebracht, trug das Hemd über der Hose. Nach der intensiven Nähe zu Lou wartete nun Stille auf ihn.

„Weiß, weiße Türen, Vasen darüber gemalt, aus denen Rosenketten sanft zu beiden Seiten fallen“, so beschrieb er den Salon, in dem sich die Künstler trafen. Es ist Trost, nach der Trennung von Lou in eine Gemeinschaft zu kommen, in der er nicht Gefolge, sondern um seiner selbst willen willkommen ist. Bei seinem ersten Besuch war ihm die Landschaft noch unheimlich gewesen, das Moor mit seinen aufsteigenden Nebeln, das manchmal überirdisch wirkende Licht.

Ich bringe es nicht fertig, mich zu setzen, obwohl ich allein im Zimmer bin. An sein Stehpult hätte ich mich vielleicht stellen, ein wenig anlehnen können. Aber das Pult fehlt, ausgerechnet das, von dessen Sorte es an jedem seiner Aufenthaltsorte ein Exemplar gegeben hat.

Aber steht er nicht eben hinter mir, neben mir, schweigend den Blick aus dem Fenster gerichtet? Nur im Schweigen, im Warten kommen Gedichte. Man kann sie nicht zwingen, ihnen nur die Pforte öffnen, indem man sich in Einsamkeit begibt.

Das Erkerzimmer ist schlicht, unverziert, Holz und beigefarbene Wände, weiße Fenster mit Blick in den Park, in dem das Haus sich verliert. Er ist Gast und wird Gast bleiben, zeitlebens und allerorten. Die Suche nach Heimat endet bei ihm selbst. Er trägt die Einsamkeit zu den Menschen, die er bald nur noch aus der Ferne lieben kann, lieben will. Nichts darf die Worte in ihm stören. Die „Große Arbeit“ ist sein Lebensziel und -zweck.

Ich spüre ihn hinter mir auf und ab gehen, seine Verse laut aufsagen. Die Haushälterin erschrak vor ihm, weil sie dachte, der seltsam gekleidete, zierliche Mann mit dem durchdringenden Blick bete unentwegt.

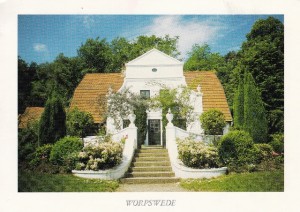

Wo er damals durch den Garten wanderte, schieben sich jetzt einzelne Gruppen aus dem Reisebus die schmalen Wege entlang, mit lauten Gesprächen. Er zöge sich lieber in sein Zimmer zurück, ihm wurden Gesellschaften schnell zu viel. Das ist vielleicht noch mehr Bindeglied zwischen uns als seine Themen und seine ungeheure Sprachfähigkeit: Diese Sehnsucht nach Einsamkeit und die Überzeugung, das alles in uns ist, wir ihm nur Raum geben, es hören müssen. Ich war in Prag auf seinen Spuren, habe in Westerwede vor dem Haus gestanden, das nach dem Brand und Abriss des alten Hauses gebaut wurde. Heimat, in dem alten Haus, für ihn und seine kleine Familie nur für ein gutes Jahr. Später noch einmal der Barkenhoff, als die Zeichen der Auflösung schon überdeutlich waren.

Wir stehen gemeinsam in diesem Zimmer und richten den Blick nach innen.

Das ist die Sehnsucht: Wohnen im Gewoge

und keine Heimat haben in der Zeit.

Und das sind Wünsche: Leise Dialoge

täglicher Stunden mit der Ewigkeit.*

Schritte nähern sich, ich wehre mich vergeblich.

„Ach, und das hier war das Zimmer von dem… wie hieß er noch gleich?“

Ich wende mich um. Der Raum füllt sich mit Wörtern, Belanglosigkeiten. Ich bin allein.

*(aus: Rilke, Rainer Maria: Mir zur Feier, 1909)