Die erste Hamburg Sustainability Week begeisterte mit über 100 Veranstaltungen und zeigt: Nachhaltigkeit kann vielfältig, kreativ und mitreißend sein.

Die erste Hamburg Sustainability Week begeisterte mit über 100 Veranstaltungen und zeigt: Nachhaltigkeit kann vielfältig, kreativ und mitreißend sein.

Sechs Tage im Juni, die Hamburg verändert haben könnten. Was vom 1. bis 6. Juni 2025 in der Hansestadt geschah, war weit mehr als eine Veranstaltungsreihe – es war ein Aufbruch, ein Fest der Möglichkeiten und ein lebendiger Beweis dafür, dass Nachhaltigkeit nicht grau und theoretisch sein muss, sondern bunt, inspirierend und zutiefst menschlich.

Wenn eine ganze Stadt zum Ideenlabor wird

Unter dem Motto „6 Tage, 100 Veranstaltungen, eine Idee: Wir machen Zukunft. Und zwar gemeinsam“ verwandelte sich Hamburg in ein großes Ideenlabor. Von der Hauptkirche St. Katharinen mit der beeindruckenden schwebenden Weltkugel-Installation „GAIA“ bis zu den Gründächern der Stadt, von Science & Sundowner Exkursionen auf der Alster bis zu Bootstouren im Hafen – überall pulsierte das Leben, überall entstanden Gespräche, überall keimten neue Ideen.

Hierbei begeisterte insbesondere die große Vielfalt der Ansätze. Da diskutierten Klimaforscher Mojib Latif und Polarforscher Dirk Notz mit der ehemaligen Bundesumweltministerin Steffi Lemke in einem Planetary Talk mit dem Atelier für Zeitgenossen, während ein paar Straßen weiter junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Science Slam in zehn Minuten ihre Forschungsprojekte vorstellten – locker, interaktiv und mitreißend.

Mehr als nur reden: Machen und erleben

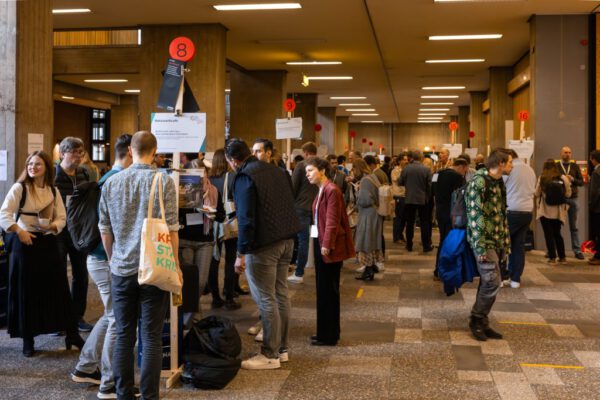

Besonders hervorzuheben ist auch die Nachhaltigkeitswerkstatt am 4. Juni in der Handelskammer, wo Verwaltung und Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik in zwölf Workshops gemeinsam an konkreten lokalen Lösungen arbeiteten. Hier wurde nicht nur geredet – hier wurde gemacht. Hier entstanden Ideen, die Hamburg wirklich voranbringen können.

Aber auch das „Speed-Dating der Nachhaltigkeit“ der Umweltbehörde BUKEA zeichnete sich durch einen neuen Ansatz aus. Zehn Menschen aus völlig unterschiedlichen Bereichen stellten ihre nachhaltige Arbeit vor – von Behördenmitarbeitern bis zu kleinen Graswurzelprojekten. So wird Nachhaltigkeit greifbar, so bekommt sie Gesichter und Geschichten.

Von Gründächern bis Klavierkonzerten

Die thematische Bandbreite war beeindruckend: Führungen über Hamburgs Gründächer, Filmveranstaltungen im Abaton, interaktive Quizrunden sowie kulturelle Highlights mit Klavierkonzerten und Diskussionen. Wer hätte gedacht, dass Nachhaltigkeit so viele Gesichter haben kann? Von der „Werkstatt des Wandels“ für Energiewende in energieintensiven Industrien bis zu künstlerischen Performances – jeder Geschmack, jede Neigung wurde bedacht.

Der NABU Hamburg beispielsweise bot drei verschiedene Veranstaltungen an: eine Diskussionsrunde über die ökonomischen Folgen von Biodiversitätsverlust, eine Fachtagung zu Stoffeinträgen in Gewässer und Einblicke in das Projekt „Lebendige Alster“. Auch die Universität Hamburg war mit ihrer eigenen Sustainability Week 2.0 dabei und zeigte eindrucksvoll, wie Forschung und Lehre zur nachhaltigen Transformation beitragen können.

Ein Netzwerk entsteht

Auch hierauf ist hinzuweisen: Der Großteil der Veranstaltungen war kostenfrei zugänglich. Nachhaltigkeit soll nicht elitär sein, sie soll alle erreichen – und das ist hier gelungen. Mit einer stärkeren Nutzung von hybriden Formaten und Streaming-Optionen könnte dies noch weiter ausgebaut werden. Trotzdem bleibt: Zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft, Schule, Kultur und Kreativwirtschaft zeigten, wie gemeinsam Lösungen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele erarbeitet werden können.

Es wäre schade, die Energie aus den einzelnen Veranstaltungen nun nicht auch unterjährig weiter zu nutzen. Hier wäre es wünschenswert, die Sustainability Week noch stärker mit anderen Hamburger Nachhaltigkeitsinitiativen zu vernetzen.

Hoffnung auf Fortsetzung

„Die Hamburg Sustainability Week setzt sich zum Ziel, Menschen zu vernetzen, zu den wichtigsten Themen rund um Nachhaltigkeit zu informieren und zum Mitmachen zu motivieren“, erklärte Henry Alt-Haaker, Co-Geschäftsführer der Hamburg Sustainability Conference. Dieses Ziel wurde eindrucksvoll erreicht.

Doch eine Woche im Jahr reicht nicht. Hamburg hat gezeigt, dass es geht – dass eine ganze Stadt zum Ideenlabor für Nachhaltigkeit werden kann. Dass Wissenschaft und Praxis, Verwaltung und Zivilgesellschaft, Kunst und Technik zusammenfinden können. Dass Nachhaltigkeit nicht Verzicht bedeutet, sondern Aufbruch.

Wichtig für die nächste Hamburg Sustainability Week wird sein, diese frühzeitiger als dieses Jahr in Hamburg bekannt zumachen und auch die Darstellung auf der Homepage kundenfreundlicher auszugestalten.

Die erste Hamburg Sustainability Week war ein Anfang – hoffentlich der Beginn einer neuen Tradition. Denn wenn wir die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen, brauchen wir genau das: Vielfalt, Kreativität, Mut und die Bereitschaft, gemeinsam anzupacken. Hamburg hat vorgemacht, wie es geht. Andere Städte sollten folgen.

Die Zukunft beginnt mit der ersten Hamburg Sustainability Week – mögen viele weitere folgen.

Foto: Hamburg Sustainability Conference